沈眠/寫

唐諾在《世間的名字》寫:「……納布可夫回答:『我總以為詩是這麼起源的:一個穴居的男孩跑回洞穴,穿過高高的茅草,一路跑一路喊:『狼!狼!』然而並沒有狼。他那狒狒模樣的父母──為真理固執己見的人,無疑會把他藏在安全的地方。』納布可夫解釋,當這個小孩叫著狼來了而後頭並沒有狼這一刻,詩……便誕生了……」

無狼之境,卻有狼來了,在莫名其妙之時,有無以名狀之物摩擦而過──

這不是詩的話,還能是什麼?

Vladimir Nabokov的自傳《說吧,記憶》且言:「從某種意義來看,所有的詩歌都和位置有關:在被意識擁抱的宇宙中,表達一個人的相對位置──這種衝動由來已久,已無可追溯始自何時。意識的手臂伸出去,摸索,伸得愈長,愈好。……科學家看見空間的一點發生的一切,而詩人則感覺到在時間中的一點發生的一切。……」

詩人的直(詩)觀意識從來都不能思議無可限量的啊,不是嗎?

偉大的Jorge Luis Borges則是這樣講詩的定義:「……我要說的是我們都犯了一個常見的通病,我們常會因為無法為某些東西下定義,就說我們對這些事情一無所知。……我們只有在完全一無所知的情況下,才能為某些事情下定義。」

我以為,每個真正認真的秀異詩人或都是在做類似的事:寫詩,以探索詩是什麼;出版詩集,為詩下定義。他們都有自己的一套必殺技(獨門武功)。已經出版了九部詩集(本本教人驚艷忍不住要跪倒膜拜)的夏宇爐火純青無須贅言,有著移形易影偷天換日大法(「完全就是一個陌生人的樣子輕易被取代/輕易被另一個陌生人取代再度揚長而去」),而剛繳出平生第一詩集的子謙又何嘗不是有著神乎其神的絕代劍法呢(「最後的劍/都收進脊椎裡了/有時就像刺客/有時只是內傷」)!

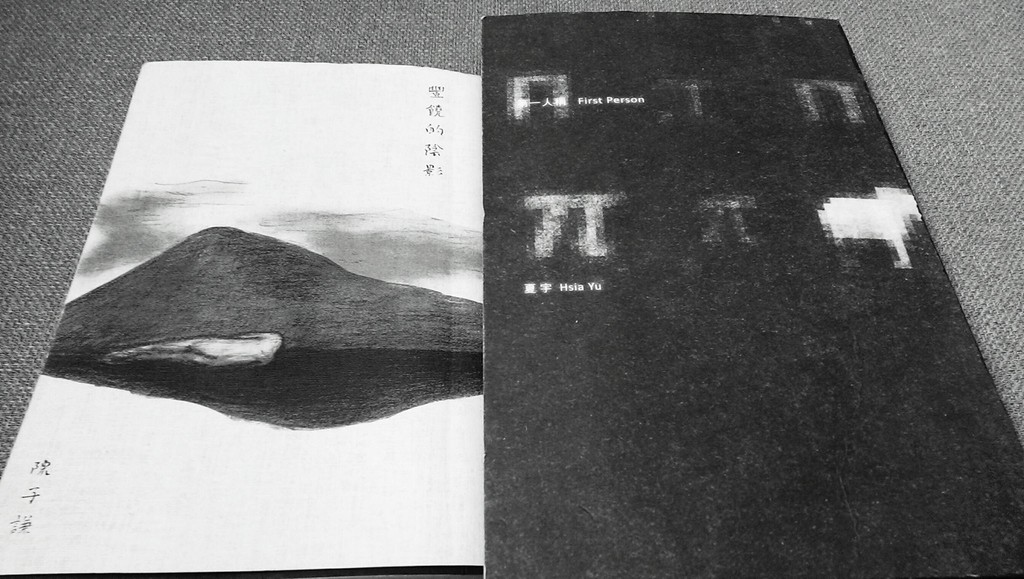

陳子謙《豐饒的陰影》──每個人的身後都附帶一塊黑暗

拿到《豐饒的陰影》時,先想到的是,詩集裝幀挺台灣風格的,黑灰白色系、封面觸感與黑眼睛文化的一系列詩集(《雨水直接打進眼睛》、《光天化日》、《沒用的東西》等)頗有應和,小開本的設計則是跟逗點文創結社的作法形似(如《有些影子怕黑》、《玻璃》等),而這兩家出版社恰恰好也是島國詩壇復興風潮的兩大箭頭,一個是樸質冷靜的素人主義,另一個則是華美狂熱的詩歌菁英──簡直雷同NBA當前San Antonio Spurs與Golden State Warriors的相對論──因為他們的戮力經營,眼下才有了詩歌小黃金時期的璀璨絢爛感。

陳子謙的《豐饒的陰影》在素材與內容表現上,一方面以竭盡所能在熱烈中節制精準敘述的社會政治詩對應著詩歌通俗運動,如〈象徵與真實〉:「有人為陌生的失血者唸詩/更多人撲向各自的光源……神總是假的神像卻是真實……留下的人啊比詩的字數更少」、〈黑屏〉:「所有黑衣都回到了廣場/穿上疲憊的身體,徹夜晾著──/未乾……讓我們當彼此的觀眾吧/從瞳孔中看見瞳孔,有恐懼,有光/像一扇壞掉的窗,永遠開向宇宙」,另一方面又以少數主義式的凝斂認真地鑽向詩歌語言的深度演化並探索人生、宇宙結合之種種大意念,如〈抽象〉:「他的眼神晃蕩如冰粒/跟你從未乾杯」、〈輝耀姬〉:「哪裡是原鄉。我們終究不屬於任何人/或任何神。……那樣晦澀而明朗,彷彿一首詩/一切生命」,這本詩集彷若鏡子,隱喻性地顯現出當前島國詩歌兩種主流聲線的聚焦與對照。

際此暴烈忿怒狂亂時代裡,陳子謙一邊逼視追問敗爛腐壞的世間事物,另一邊仍維持對詩歌心清思明的觀照,故在後記他直率言道:「詩畢竟不是新聞,更不是文宣,必須考慮風乾後的有效期。」此正可揭破眼下島國詩壇將具有實用機能的詩一概目之為最有意義的詩的怪奇現象。他顯然很清楚詩歌不能只是如此,它有時候得比我們所在的現實更高、裝入得更多、追索得更遠,更用武於無用之地,更深入於虛無中去指認龐大的深奧神祕。

孫維民在〈旅行筆記〉寫:「他可能根本從未發現過詩,而不只是從未表現過它。……沒有開啟的能力,沒有廣闊的世界。/那些長長短短的詩行,一道高高低低的醒目的籬牆。要穿越它也許容易,或者困難,不過另外一邊始終沒有深刻美好的風景。至於那一道語字的圍籬──其實它和它那邊的風景是同一件事──則是錯誤陳腐的聲音釘綁而成。」

《豐饒的陰影》是對廣闊的啟動,是微妙且神智堅定地行走在牆上,持續表現詩的同時,仍舊不忘要發現詩,具實描繪出深邃靜好的景致,且清醒地擊破那些陳腐錯誤的腔調,恰似〈兩種聖物〉裡寫迷你仙人掌:「你根本看不出它活著/或死了。毋須說光就有了光/(你有多久沒澆水了?)/淺淺地探出聖嬰的指頭」,似乎那植物的指頭便定義了日常裡雖微弱卻仍不捨不棄的神聖感與愛的所在。

陳子謙所凝視的陰影是「我們呢,活著卻無處可逃」(〈在黑暗時代看《黃金時代》〉),是「你們的鏡頭也留下了彩色的影子/要攔住黑夜。……」(〈伊甸與馬康多〉),是光與暗相互編織的豐饒錦繡,是他對各種人生幻魔鬼影蜜意濃情的有可收拾。這個集子裡最迷人的不是暴露了當代人生活處境困窘如置身危城的詩,而是他對日常體驗愛之覺悟所綻裂的奇麗狀態,譬如〈每株草都像你們〉:「就讓時間在我們身上鍍金/又偷偷磨薄吧,反正我們手中的詩頁更薄/比草更輕,彷彿隨時會舒開/拍翼的手勢和交疊的指紋,在半空」、〈同理心〉:「刀是慈悲的/愛哭/從眾生的傷口」等等。

套用Italo Calvino《帕洛瑪先生》的句子(這裡我略加改造):「陰影還是在外頭,但這時陰影被分割為一個正在觀看的陰影,以及一個被觀看的陰影。……難道他不是這正在觀看的陰影裡的一份子,並觀看著陰影的另一部分嗎?」

我以為,陰翳與明媚共時共存的總體性思維,即是陳子謙最特殊的聲音和視野,他透過陰影論闡述世間黑暗裡的種種泡影與真實,蘊含對光亮和溫柔的渴望,「與黑暗中更多未校對的錯字/期待睜開光隙的一瞬──」(〈呼吸〉)、「窗簾埋伏著遠方的光/你的臉/即將從陰影中綻放」(〈前夕〉),無一不是他的密密喚叫,於是,《豐饒的陰影》乃成為「每個人的身後都附帶一塊黑暗」(科/奇幻大師Ursula K. Le Guin語)的掀露、命名和技藝之書。

是的,有時你就是得到黑暗之中打開光,有時你必須從陰影裡面揚起明亮的手勢,似如黃碧雲講道的:「在黑暗裡面,我摸索各種打開的姿勢。無論是多麼的笨拙,或殘酷。/在黑暗裡我可以聽。聽到所有角落發生的,微小事情。……如果我明白黑暗,我就明白光;練習不愛,就知道愛的可能;以一種無可名狀,去描述另一種;我在黑暗之中,無人之處,找尋一個打開的姿勢……」

陳子謙的詩歌正是這樣一個打開陰影裡面的姿勢,對光與詩有所可能。

夏宇《第一人稱》──陌生人的總和完整為總和的我

作為後現代詩歌聖母/處女之泉的夏宇,每一次出擊總是教人驚詫狂喜猛爽難以自己,在這個詩集往往七拼八湊、以特定主題進行嚴厲編選的有時仍難免給人某幾首詩從詩集主題脫落下來的感覺、更何況將某一時期詩歌情難自禁悉數收攏在同一本的非主題性詩集更教人不忍卒睹的時代裡,夏宇的詩集總是站在嚴峻的絕頂示範著什麼叫做詩觀、什麼又叫做詩集、什麼是詩的完全感以及整體性。

《第一人稱》(英文為《First Person》)將難分彼此(詩句重複意象犬牙交錯)早前出版的《詩六十首》往前推進一大步,裡頭僅有一首詩,每行詩散落於幾百張攝影照片(一張影像與一句詩搭配)──一首詩就是一本完整詩集,夏宇不可思議地再度打造一嶄新絢爛的詩集形制。同時,《第一人稱》翻用《這隻班馬》、《那隻斑馬》雙版本共生概念,在書背內側挖空填放小冊子,裡頭收錄301行詩句(不計後記,共43頁,每頁兩段,前5+後2,共7行)。

於是,《第一人稱》乃有一大、一小兩種主要讀法:大我式讀法,在群聚各種陌生人影像的(晃動而模糊)攝影裡尋覓單行詩句,每句詩都完整而獨立,每張照片也是,這裡或潛伏所有第一人稱(他者之我)皆蘊含詩意(「我喜歡看見他們集體做為陌生人的樣子」、「無數無數他者蒸餾出的他這真是魔法」)之意,可謂眾生皆詩;小我式讀法,則是一氣呵成讀301行,唯必須注意每一頁的七行詩又能被獨自理解。

亦即,一行詩是一首詩(「經年累月窮盡一生的計算只得出一行只需要一行」),一張照片是一首詩,七行詩是一首詩,301行是一首詩,一本詩集是一首詩,小詩與大詩無限交織重疊,細密繁複不可窮盡(「那隻象不停分裂不停繁殖除不盡的π拍不盡的象」)。Jorge Luis Borges寫「我覺得我寫的東西象徵著正在寫的人,也就是我自己;為了寫故事,我必須成為那個人;為了成為那個人,我又必須寫故事,如此循環不已。」,與《第一人稱》意象堆塊(如「只不過有些表面太過裏面有些裏面太過表面」)大有雷同,可相互輝映。

John Fowles《蝴蝶春夢》有言:「……藝術是殘酷的……這些畫就像在一個心上開了許多小窗,每扇窗都懸掛著其他時髦藝術家的畫作……妳在這裡面想要表達的是尼可森或帕斯摩,不是妳自己。妳用的是照相機,和『擬真畫』一樣,都是變體的照相,即便是繪畫,畫的也是別人的風格。……」如《第一人稱》這般高完成度的詩集,對全心致力於詩歌藝術的人來說,確實是又殘酷又恐怖無以企及的。夏宇的詩歌和攝影都是她自己的風格,她在那裡面想要表達的都不會是別人的風格,她眼中、筆下的陌生人都是屬於夏宇式的全面俯瞰,都是她的第一人稱寰宇大景觀。

夏宇詩歌是純粹的原創風格,同時夏宇詩歌也是她自己的複製、繁衍與再生,如「一切變成影像或是文字即便您暗示您情非所願/您對肉的想像進入抽象您對豬的指涉微乎其微」、「重新排好又是一首約翰阿什伯利的詩/無可至疑每一句都可以拿來當作開頭」、「我欣賞一個後來策展人的偉大決定/把偉大畫家的原作和仿作一起展覽」,於是便接近於無限。

董啟章在與駱以軍合作的《肥瘦對寫》裡這麼談小說家:「……隱身衣可以說是小說家的同義詞。……把真實的自己隱藏,才能忍受把那其實是經過虛構的自己寫進小說裡去。如果沒有這件隱身衣,小說家必會裂皮碎身而亡。某種意義上說,我們都是隱形的旁觀者,甚至是旁觀著自己的人生,才能把自己的人生寫成小說。於是,我們變成了自己的陌生人。而那被隱去的、被保護著的所謂『真正的』自己,因為始終沒有也沒法被寫出來,於是也就等同不存在了。……」

一般來說,詩歌似乎與虛構處於絕緣的狀態,因此在小說書寫裡經常被檢視的紀實與虛構之大哉問,放在詩歌場域裡就乏人問津似乎無足輕重,這或是因為詩歌具備一種強烈寫真感的意味,彷彿詩歌就是詩人,詩人所思所想所感所經歷都直接鎔鑄在詩歌裡。但關於旁觀關於陌生人,最能夠往返疊結自我與他者夢中之夢復夢外又夢的Jorge Luis Borges,還有化身為七十二人、將自己視為劇場的Fernando Pessoa等等,無不有驚奇深沉的看法。

夏宇以前也寫過〈寫給別人〉:「……用慢動作做愛在最慢裡/我愛你慢慢/分解粒子變粗我愛你/我們就轉而無限/分割變細啊我愛你/我愛你/我們變成了自己的陌生人/為了有人以為/他們已經把我們看穿」(《Salsa》)乃至《第一人稱》裡的「大家花了太多時間討論向他者敞開如此困難之事/互為他者的我們留下靈光滿溢的美好示範/幾乎讓所有人都悲傷透頂」,更是將自己與陌生人加總交疊起來──所有的人不都是第一人稱,所有的第一人稱不都也是他者或異者,所有的我不都是陌生人的所有嗎?

Albert Camus道:「……年復一年在黑暗裡緩緩行走在這塊被遺忘的土地上,而在這上頭每個人皆成了第一人。」於《第一人稱》而言,是灰暗與光影裡慢速奔馳在充滿(詩歌/詩意)記憶的土地,在那上頭夏宇的第一人就成了每個人。

此正是《第一人稱》的意義:以詩集闡述陌生人的總和完整為我的總和。

本文發表於《字花》第64期。

文章定位: