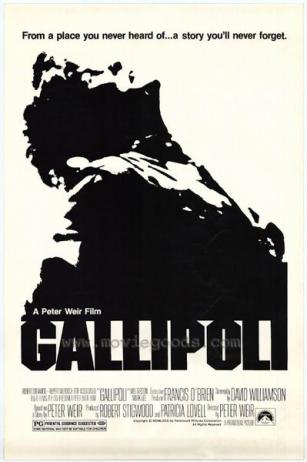

之所以重貼這篇文章,是為了推薦正在上映的彼得威爾新片《怒海爭峰:極地征伐》Master and Commander The Far Side of the World。相隔二十年,彼得威爾把對澳洲的忠誠轉移至海權時代的大英帝國,仍有海、仍有船、仍有士兵,敵人從德國變成了法國,他的觀點,他素來的人文關懷,還是一樣嗎?買票進戲院看明年奧斯卡強棒《極地爭伐:怒海爭鋒》前,也許可以先找出當年奠定威爾及梅爾吉伯遜地位的《加利波利戰役》Gallipoli來看看。關於片名,巨圖發行的DVD中譯名是《加里波底》,但我還是偏好譯成「加利波利戰役」Gallipoli campaign,畢竟這是劍橋百科全書上的專有歷史名詞(註1)。

1999年,英國自家新銳導演William Boyd拍出了同樣以第一次世界大戰為背景的《戰地亡魂》The Trench。和《加利波利戰役》同樣環繞在壕溝內外的兩樣世界,同樣在收場時以停格緬懷葬送青春的那瞬間,只可惜遠不如《加》片傳遞出的震撼與永恆!在《戰地亡魂》裡有吃重演出的英國電視小生James D’Arcy,甚至在《怒海爭峰:極地征伐》裡演出後來升格為船長的優秀軍官Tom Pullings。

The tenth went forward to meet death instantly, as the eighth had done.

The men running as swiftly and as straight as they could at the Turkish rifles.

With that regiment went the flower of the youth of Western Australia, sons of the old pioneering families, youngsters-in some cases two and three from the same home…

…who was last seen running forward like a schoolboy in a foot race, with all the speed he could compass.

﹏From Official History of Australia in WWI

序幕,我們一邊看著單調的片頭,一邊隨著Tomaso Albinoni悲愴蒼涼的G小調慢版(Adagio in G minor for Strings and Organ)進入電影慘烈的意境裡。《加利波利戰役》由彼得威爾執導,完成於1981年,是澳洲新浪潮時期的代表作,同樣那一年,統治過澳洲的大不列顛拍出同樣關於賽跑的勵志電影《火戰車》。

前半小時把重心放在潛力十足的飛毛腿少年阿奇與同樣很會跑步的浪子法蘭克的結識經過。當時正逢第一次世界大戰,許多紐澳血性青年都自願從軍(通稱為ANZAC),為所謂的「祖國」(英國)打仗。還不滿二十歲的阿奇憑著一股熱情,竟徒步橫越澳洲廣闊的鹽湖荒漠,要去實現他的冒險;看來很吊兒啷噹的法蘭克則認為這根本不是澳洲人的戰爭……。就這樣,等到他們終於入伍受訓,電影居然過了一小時了。我不禁開始懷疑,這是一部戰爭片嗎?

下一站是埃及開羅的新兵訓練營。金黃色的陽光、油畫般的藍天、塵土飛揚的金字塔旁,相形之下無比狹小的ANZAC兵團,忙裡偷閒地踢了一場足球。在約翰史特勞斯華麗的圓舞曲伴奏中,這群年輕人舞進加利波利半島,即將與他們的「敵人」,也就是土耳其人(德國的同盟)奮戰。無比寂靜的夜空裡,他們乘著小船,海灣旁砲火轟隆,Albinoni那聽了會讓人辛酸的旋律再度奏起,彷彿是這場死亡音樂會的輓歌。冰涼的夜色,把繽紛四散的砲火襯托出一股超寫實的瑰麗。電影眼看著即將邁入尾聲,卻仍嗅不出戰爭電影裡向來對死亡的質疑與恐懼。但見他們在海邊裸泳,年輕蓬勃的靈魂潛進澄澈的大海中,讚嘆一顆顆的子彈超速飛進海裡,讓時光瞬間凝結的奇異美景。

《加利波利戰役》不似多數戰爭電影刻意去控訴殘酷世界的荒謬與無奈;也無意自抬格局妄稱史詩;更拒絕如《外科醫生》般以輕喜劇哀悼生命中不能承受之重。彼得威爾一直是個詩人,他在澳洲新浪潮時期拍的電影,總能揉合澳洲獨特的地理環境所滲透出的那份奇異、生猛與原始的魅力,再嵌上自己素來對文明社會的省思與細膩觀察。於是,他以詩人的敏感為第一次世界大戰的澳洲兵團寫出如此雋永的詩篇(註2)。這首長詩,追憶的是那曾經熊熊燃燒的浪漫主義,緬懷的是那早已煙消雲散的青春美好。就是那股熱情,讓阿奇信心十足地與人打賭,自己即使赤腳也能跑得比馬背上的對手還快;就是那股浪漫,讓他跑到腳掌出血、無視再幾天就要舉行的短跑大賽;就是一份天真,讓阿奇義無反顧地投身軍旅去打一場他自己都說不上理由的仗。而法蘭克,因為真誠的換帖情誼,決意捨命陪君子,踏上他從來都在抗拒的光榮之路。

青春的火焰在西澳鹽湖裡燃燒,在金字塔頂端的夕陽時分蕩漾,在加利波利海灣的水藍中泅泳……。浪漫主義的燈蕊終有燃盡的一天。彼得威爾只用電影的最後二十分鐘來講戰役的慘烈,詩意的震撼卻從1981年延燒至今。雖然嘲諷了大英帝國高高在上的顢頇愚昧,也點到為止地質疑了戰爭的終極意義,彼得威爾關懷的仍是生命本身。他以神聖的鏡頭記錄走到盡頭的靈魂如何為自己寫下歷史:酷熱的戰壕裡,沈重的沙袋上,插的是寫給吾愛的遺書、懷錶、腰帶、短跑金牌……。當進攻的槍聲響起,歷史的洪流即將淹沒他們的浪漫主義,轟隆作響的砲彈即將終結熱血凝聚的青春。

他們唯一能作的,就是浪漫地向前跑去。

What are your legs?

Springs. Still springs.

What are they going to do?

They are going to hurl me down the track.

How fast can you run?

As fast as a leopard.

How fast are you going torun?

As fast as a leopard.

Then let’s see you do it!

註1:根據劍橋百科全書的記載,加利波利戰役Gallipoli campaign是第一次世界大戰中的一次重大戰役(1915-1916)。由於西線戰局相持不下,英國戰事委員會極力主張對土耳其採取軍事行動,以奪取達達尼爾海峽並援助俄國。陸地戰鬥以對加利波利半島發動兩棲襲擊開始(1915年4月25日)。澳大利亞和紐西蘭有大批軍隊參戰,他們登陸的海灘至今仍稱澳紐軍團灣(Anzac)。協約國參戰的軍隊為48萬人,傷亡25萬人。這個戰役付出巨大代價但未獲勝利。最後決定放棄,所有倖存者都順利撤回(1916年1月)。曾是強烈反戰份子的彼得威爾,決定拍這麼一部電影來紀念那群早逝的青春靈魂。他在一次訪談中表示,第一次世界大戰時的澳洲人,滿懷赤忱幫殖民地主國(英國)打仗;越戰時已獨立的澳洲人,變成聽從美國「命令」,基於太平洋的安全而出兵…。假如對加利波利戰役的相關歷史有興趣,只要上Google搜尋Gallipoli,資料豐富得讀不完!至於「加里波底」Giuseppe Garibaldi(1807-1882),是一位義大利的愛國主義者,他於1860年5月率領他的「千人團」志願軍從熱那亞啟航前往西西里,協助馬志尼的起義軍把西西里從拿波里人的控制下解放出來。在1860年9月把那不勒斯的國王法蘭西斯趕出首都後,他把征服義大利南部的工作交給伊曼紐爾二世領導下的薩丁尼亞人去完成。在義大利王國已成現實之後,他拒絕接受一切個人的報酬過著隱居的生活。

註2:彼得威爾總有辦法調和嚴肅與娛樂,讓電影說理之餘附帶高度娛樂性。從一開始的西澳荒漠鹽湖,埃及的金字塔與沙漠,到加利波利半島危機四伏的沙灘、海洋,原本應是透露著死亡況味的孤寂自然景象,卻在彼得威爾與攝影師Russell Boyd的創意下,經營出瑰麗、奇異、超寫實的詩意影像。當年才25歲的梅爾吉柏遜那湛藍的雙眸與孩子氣的迷人特質,成功地傳遞浪子法蘭克階段性的心境變化。飾演阿奇的馬克李一頭金髮,稚氣的神情在最後的衝鋒前尤其令人心疼。當過兵後似乎更能體會這廂士兵們在前線的生死罅口遊走,那廂上級長官卻視而不見,在乎的只是形而上的名譽、命令……。彼得威爾既批判在上位者的腐敗顢頇,也不忘輕刺一下行動份子空懷理想的莽撞無知。於是,那曾經清脆毫不猶豫的宣示—「我可以為國家而死」,在慷慨就義前終究軟化成怯懦徬徨,也為理想與現實的差距下了最佳註腳。

文章定位: