怒江開發別讓人民等待太久

http://www.yndaily.com

2006年01月13日 11:56 雲南日報網

40年過去,怒江人民的生產、生活狀況依然改觀不大。特別是國家實施天然林保護工程後,怒江附近60%的土地被納入保護範圍,全州財政收入每年減少了6000萬元,農民人均純收入增長幅度由2000年的5.8%下降到了2002年的0.6%。

怒江州委書記解毅接受採訪時,除了一個茶杯,手裏沒拿任何書面材料,記者問,他答,沒有客套話,也不講大道理,主題只有一個——開發水電資源,為貧困的怒江人民找一條出路。

“怒江到底有多貧困?”

“10畝地養不活一家人,平均畝產糧食不足100斤。”解毅這樣回答。

“上帝不公平,把一大堆‘骨頭’堆在一起,除了山就是一條怒江,沒有搭配。”解毅這樣形容怒江。

除了山就是一條怒江。但如果在怒江上修築13級電站,年發電量可達1029.6億千瓦時,裝機容量為2132萬千瓦。電站建成後,年發電產值將達360億元,為國家貢獻利潤80億元,地方財政收入將增加27億元,僅怒江州地方財政每年就可增加10億元,開發怒江水電資源,當然成為怒江人的惟一選擇。因之,不管有多少專家議論,不管有多少名人反對,也不管爭執的措辭有多麼刺耳,怒江幹部群眾開發水電資源的信念始終不渝。

誰能理解這種執著?他們為何如此執著?我們走進了怒江,我們走近了怒江人民,心靈的震撼讓我們這樣告訴大家——為了兄弟姐妹不流淚

這是記者走過的最險的一條路。我相信,有了這次經歷,今後無論走什麼樣的路,都不會再有恐懼。

貢山縣扶貧辦主任余華中和副主任吳尚清,要親自陪同記者到這個縣最貧困、連他們自己也從未到過的黑瑪村民小組去看一看。借來一輛北京“212”吉普車,吳尚清親自駕駛,車到城邊還叫上了縣城所在地茨開鎮副鎮長方向明,我們四人一起上了路。

走出縣城約8公里,汽車開始左拐、轉向。

“要往回走嗎?”記者問。

“上山!”駕車者回答。

上山?沒有路呀!記者四處環顧。

“那不是路嗎?”副鎮長的手指著公路旁陡峭山峰上一條像似馬車行過的土道。

那是路嗎?這車能上去嗎?但沒容記者多想,吉普車已經轟鳴著開始向上爬。路越來越窄,越來越陡,急轉彎一個接一個,車貼著山體幾乎是直立上行。仰頭看是天,向下看是濤濤怒江水,我緊緊抓住車門上的把柄,使勁閉上了眼睛。此時,心裏突然想起,剛才與同事小張分手時,她好像慎重地說了一聲“拜拜”——如果我們下午還能再見,我決不會再來第二次。

“記者大姐,別害怕,我一定謹慎駕駛!”吳尚清說。

“沒事,你放心開吧。”我小心寬慰他。

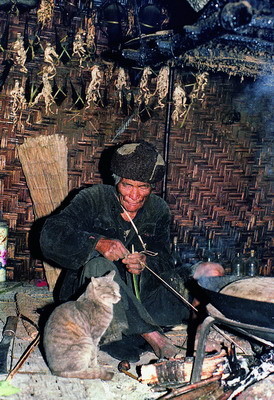

終於沒了“路”,我們開始爬山進村。三位幹部邊走邊介紹村情,這是一個傈僳族、怒族、獨龍族散居的村民小組,共有90戶人家、三個自然村,全部走完需3天時間。這裏多數人家住的是“千隻腳落地”的茅草房,即用一些直徑不大的木料或竹子固定在地面上,用以支撐整個建築物,下邊關牲口,上邊住人。山上開墾出來的地種的多是蕎子和芋頭,玉米畝產約100斤左右,去年全村人均收入600元。

邊走邊抬頭向上望,只見零散分佈的茅草屋中,夾雜著幾間石棉瓦房,餘華中說,那是退休幹部的住房。村民鐘家正帶領媳婦和5歲的女兒在村外的梯地上點種玉米,記者與他攀談了起來:

“四口人,去年收了蕎子和玉米400斤。”鐘家說。

“夠吃嗎?”記者問。

“不夠。農活忙完了,我就去昆明、六庫打工,還在山上找菌子,賣了錢再買點糧食。”鐘家手上帶著一塊表,他說:10元錢,去年在縣城買的。記者問他知道怒江水電開發嗎?他回答說:村裏的人都知道這事,築壩後這裏就變成江邊,再往上海拔太高人不能居住,得搬遷到其他地方去。

“願意搬遷嗎?”記者問他。

“當然願意,到條件好的地方居住,早就盼望著了!”

“你願意,村裏其他人願意嗎?”

“憨包才會反對。”鐘家轉身繼續挖他的包穀塘。

在黑瑪村的茅草房間走動,記者發現一個奇怪的現象:村子裏除了沉默守家的老人,就是四處亂竄的孩子,青壯年男女都到哪里去了?

同行的三位幹部相互一望,嘴角動了動,似乎想說什麼,但沒開口。此時,我們走進了村民小組長鐘江的家。

火塘邊坐著一位老婦人,是鐘江的母親。看見有人進來,支撐著想站起來,方向明走上前開始用傈僳語與老人說話。記者趁機察看了一下屋子,只見竹床上扔著一條已看不出顏色的毯子,一口圓形的鍋,半隻口袋裏裝著的不知是玉米還是蕎子,其他已看不出還有什麼值錢的東西,這是三代人居住的家。

出了這一家,方向明告訴記者,老人對他說,兒媳婦跑了,鐘江到地裏幹農活去了,兩個孫兒在外面玩耍。

“兒媳婦跑了?為什麼?”記者問。

“因為窮。”方向明回答。

扔下丈夫,扔下一雙年幼的孩子,扔下老人,年青的媳婦跑了,如果見到鐘江,他會對我們說什麼?自己無能耐,連老婆都拴不住?

“村子裏大姑娘、小媳婦往外跑的很多。”方向明又說。

“是被拐賣嗎?”

“不完全是。不少男人做工回來後,突然發現媳婦不見了,就知道是跑到外面了,真是想哭都哭不出來。”

想哭都哭不出來!難怪剛才鐘江母親說話時哽咽不止。

是這些大姑娘、小媳婦不願吃苦嗎?在州扶貧辦採訪時,記者聽到這樣一件事:下鄉工作時,看到一家老小只有一張床,隨口問一對已經有喜的青年夫婦:晚上你們睡哪里?兩位年輕人當即羞得低下了頭。

這是一種什麼樣的忍受?如果日子能夠勉強過下去,如果不是生活壓得實在喘不過氣來,誰願意離開自己的丈夫和兒女,誰能捨下白髮老娘?貢山縣的幹部告訴記者,一個村子只要有一個人跑出去,其他的年輕婦女就會相繼外出,再加上農閒時男人出外打工,村子裏剩下的幾乎全是老、小、病、殘。而最可憐還是年輕婦女,她們出去後有的落到人販子手裏,被反復倒賣好幾次,受盡人生折磨。

都有老母親,都有心上人。背井離鄉的痛楚,拋夫棄子的悲傷,因為窮,兄弟姐妹們的淚水已經流幹。

記者走進了靠山頂的黑瑪小學。一個老師、一個班級,去年是一、二年級複式班,今年全是二年級,共有14名學生。孩子們早飯後進校,下午四、五鐘點放學,中午不吃飯。

“家住哪個村?”趁三位元幹部在與老師攀談,記者走進教室,對坐在前排的小女孩問話。

“山後邊。”回答。

“是你媽媽送你來上學嗎?”她看上去年紀很小。搖頭。

“她沒有媽!”一小男孩大聲說。

“你也沒有媽。”小姑娘扭頭反駁。

不敢再問,記者退了出來。

我的兄弟姐妹,聽見孩子們的話了嗎?

奔騰不息的濤濤怒江水,聽見孩子們的話了嗎?請留住你不息的腳步吧,造福怒江人民,為了兄弟姐妹不流淚。為了父老鄉親不歎息

咬一口肉,又快速地扒拉幾口米飯,他快速地吃著,仿佛怕有人搶走。那是一塊醃制過的肉,肉塊切得很厚,咬一口,油順著嘴角往下流,他又迅速地用舌頭舔進去。飯館裏米飯不限量,他添了好幾碗,吃得很香,全然不知有人在盯著看他,而且已經看了很久。

這裏是怒江貢山縣城邊的一個小飯館,吃飯的是一個大約十二、三歲的孩子,書包放在凳子上,旁邊坐著一位中年男性,像是孩子的父親。父親手裏的旱煙袋不停地閃著亮光,一言不發。

如此長時間地看著別人吃飯,也許是第一次。此時,透過收不回的目光,記者眼前出現的是,城裏小學校前接送孩子的汽車長龍,幼稚園門外幾名老少幾代同時等候一個孩子的“動人情景”,超市玩具自選櫃前出手不凡的“小皇帝”們,把肥肉一點點從碗裏往外挑的驕兒寵女……那是一番情景,此也是一番情景,此情此景之中,“鹹菜米湯最下飯”之類的話語,顯得是那麼蒼白、那麼無力。

“家裏省下米給你帶來上學,幾天就吃完了,一點都不知道節省,這賣雞蛋的錢差不多又被你吃完了,唉!”長長的一聲歎息後,這位父親站了起來,把兒子的書包放進背籮裏,父子倆一前一後向城外走去。

一百元錢早已攥出了汗,幾次想遞到孩子手裏,但不好意思,也沒有勇氣。想施捨嗎?有資格嗎?此時,站立於天地之間,記者感到自己是如此的渺小。

幾乎是10年前發生的一件事,卻令貢山縣發展計畫委員會主任李永衛至今不能忘記:1996年,州縣兩級政府組成工作組,前往本縣最貧困的獨龍江鄉扶貧。3個月後工作組準備撤走時,因為一口炒菜鐵鍋幾乎在周圍群眾中引發一場糾紛——好幾家都爭著要。這事讓工作組為了難,到底給誰才好?經比較再三,最後將這口鍋給了最貧困的一戶農民,因為這家人老少幾代只用著半口鍋。

半口鍋的日子是什麼?它不禁使人想起了都市權貴們的一擲千金,宴席上幾乎無人動筷就倒進垃圾桶的大魚大肉,過年時“小皇帝”們漲鼓腰包的壓歲錢,還有那些手持大權的腐敗一族……

剛到怒江那天,州委書記解毅在接受記者採訪時,深有感觸地說過這樣一句話:“在怒江工作,我懂得了什麼是幸福,什麼是滿足。”

福貢縣流傳著這樣一件事:這個縣的馬吉鄉古當村為積極爭取上級給錢修建鄉村公路,全村人簽名蓋章立下保證,只要同意修路,死了人、出了事故自己處理,決不找上級的麻煩。修路時果真有兩人不幸失去了生命,家人和村民們強忍悲痛,掩埋了親人,咬著牙,硬是把公路修通了。這就是古當村人的嚮往的幸福,是古當村人的滿足。為保護兩條魚而對怒江開發橫加指責的“有識之士”們,想一想吧,什麼是你們最大幸福和滿足?

怒江,一條千年奔騰不息的江,它給予人們的決不僅僅是漂亮的“怒江第一灣”,天造的“石月亮”和讓人賞心悅目的“世外桃源丙中洛”。全州22個民族近50萬人民,還過著極為貧困的生活——至2004年,有17.18萬人尚未解決溫飽問題,12.7萬人需要易地安置,還有4.5萬群眾居住在茅草房和杈杈房裏;全州沒有一條二級公路,城鎮化水準僅為14.6%。怒江的父老鄉親時刻在為生存和生活而歎息,濤濤奔流的怒江水,你聽見了嗎?別讓怒江人民等待太久

開發怒江水能資源,實現經濟社會跨越式發展,讓怒江與全國人民同步邁入小康社會,是一代又一代怒江人民美好的夙願,但他們已經等待的太久太久。

40年前,怒江州第一任州長裴阿欠,曾多次對怒江兩岸群眾描述過這樣的景象:有一天,會在怒江上建起大電站,耀眼的燈光將會使怒江峽谷沒有白天和黑夜。到那時,怒江人不再貧窮,將過著與城裏人差不太多的好日子。

40年過去,怒江人民的生產、生活狀況依然改觀不大。特別是國家實施天然林保護工程後,怒江附近60%的土地被納入保護範圍,全州財政收入每年減少了6000萬元,農民人均純收入增長幅度由2000年的5.8%下降到了2002年的0.6%。

解毅對記者說:“2004年全國人均增加收入300元,怒江州人均才增加30元,差距越拉越大,作為一名共產黨員,為政一方,我心裏急啊!”人民貧困,州委書記心急如焚。

一位民間環保人士曾對州長歐志明說,如果我當州長,就要大力發展旅遊業和其他產業,這樣既能使農民致富,又保護了生態。

“你根本就不瞭解怒江和怒江人民,你沒有資格當這個州長。”州長這樣回答。

捫心自問,誰不愛自己的家鄉?誰不想保住美麗的家園?國家規定25度以上的山坡必須實行退耕還林,但在怒江,25度以下的就可稱之為“平地”,而這樣的平地實在太少。人要吃飯,要生存,開山種地已成為平常事。2004年,一位元香港記者沿公路徒步體驗東方大峽谷美景時,形象地將手持鋤頭正在陡峭山坡上挖地的農民比喻為“啄木鳥”。當地幹部說,“有什麼辦法?人要吃飯,總也不能找根繩子把老百姓的脖子勒起來。”

福貢縣委書記喬國新任職3年,跑遍了全縣所有鄉鎮,到過36個村委會。他對記者說,“怒江解放50年了,不少居住在高寒山區的群眾還從未下過山。見到我這個“縣官”來了,他們端出了最好的飯——包米稀飯,但我咽不下去,不是因為不好吃,是不忍心吃。”據知,每吃完這樣一餐飯,他都要留下一些錢,而面對千恩萬謝的父老鄉親,縣委書記的眼圈不知紅了多少次——“心中愧疚啊!”喬國新的話發自內心。

在怒江,我們進州府、訪縣“官”、與鄉鎮幹部同走農民家,聽到的最大呼聲是:開發怒江水電資源,建設國家級水電基地,讓怒江水造福人民。但在採訪中,也曾不止一次地有群眾悄悄地這樣問記者:電站建好後,電價有多貴?我們能用得起嗎?我們把這山、這江全都捐獻出去了,到時候能在用電價格上占一點入股的便宜嗎?

窮怕了的農民怕挪個窩子再受窮。

5月17日,記者搭乘喬國新的車子從福貢前往自治州首府六庫。路上,與縣委書記有過這樣一段對話:

記者:水電站建成後,最大受益者是電力公司,其次是地方政府,老百姓的利益有多少?

喬:電力公司受益,上繳國家的稅就多,取之於民、用之於民。地方政府從水電開發中獲得資金,用於改善當地城鄉基礎設施和道路交通建設,推動經濟發展,經濟發展了,老百姓的日子自然就會好起來。

記者:現在怒江農民多數是在江邊和山上撿柴燒,今後以電代柴,老百姓燒得起嗎?

喬:州政府正在擬議的《怒江水資源保護條例》中,有條款要求開發商每發一度電留一分錢給地方,作為生態保護基金。還有條款建議,國家將所開發出的電力的5%,以成本價或者比成本價略高的價格售給地方,解決農民的替代能源。

記者:電站一旦建成後,企業的經營行為將是長期的,誰能長期維護農民的利益?

喬:政府。因為政府永遠是人民的政府。

“政府永遠是人民的政府!”記者心裏一陣熱騰。

州委書記解毅托記者轉告全國人民一句話:“開發怒江保護生態、保護人民群眾的利益,是地方黨委和政府的首要職責。”

“電站一旦建成,怒江經濟10年內就能‘飛’起來,20年後怒江就能成為全省最富裕的地區。”州長歐志明的這句話,令人欣喜,使人振奮!

“成為全省最富裕的地區”——50萬怒江人民看見了希望、發出了呐喊——別讓我們等得太久!

成淇平 劉流 賈雲巍 張瑩(影響力 )

文章定位: