這部獲1957年柏林金熊獎的影片是導演盧美特(Sidney Lumet)的電影處女作,編劇Reginald Rose 居功至偉。

它將出身自電視界的紐約派導演特有的寫實和知性風格帶入美國電影中,成績卓越。這部以陪審團為主角的法庭戲節奏俐落,結構緊湊,主題嚴肅,絲毫不因故事場景的局限性而顯得沉悶,而且眾多演員均有精彩表演,將一個深入探討陪審團制度利弊的故事拍出了濃厚的戲劇性和吸引力。

【劇情介紹】

一個在貧民窟長大的18歲少年因為殺害自己的父親被告上法庭,證人言之鑿鑿,各方面的證據都對他極為不利。十二個不同職業的人組成了這個案件的陪審團,他們要在休息室達成一致的意見,裁定少年是否有罪,如果罪名成立,少年將會被判處死刑。

十二個陪審團成員各有不同,除了8號陪審員(Henry Fonda 飾)之外,其他人對這個犯罪事實如此清晰的案子不屑一顧,還沒有開始討論就認定了少年有罪。8號陪審員提出了自己的“合理疑點”,耐心地說服其他的陪審員,在這個過程中,他們每個人不同的人生觀也在衝突和較量……

1957年「12怒漢」電影線上看

劇情介紹

十二個普普通通的人,他們以前素不相識,以後可能也沒有什麼打交道的機會。為了一樁殺人案件,他們坐在了一起。就是這十二個人,被這個司法制度挑選了出來,組成了一個名叫“陪審團”的神聖組織,要開始決定另外一個人的命運,決定他是有罪還是無罪,是活著還是死亡。他們本來不懂法律,似乎也沒必要懂得法律,因為他們不過是在法律強加的義務之下而被迫來到法庭的。他們來自不同的家庭和生活背景,從事不同的職業,有自身更關心的利益,有不同的人生經驗,有自己的偏好和性格。

在經過六天冗長枯燥的聽審之後,法官終於對陪審團發佈裁決指示了。被告是一名年僅18歲的男子,被控在午夜殺害了自己的父親。法庭上提供的證據也極具說服力:居住在對面的婦女透過臥室及飛駛的火車窗戶,看到被告舉刀殺人;樓下的老人聽到被告高喊“我要殺了你”及身體倒地聲音,並發現被告跑下樓梯;刺進父親胸膛的刀子和被告曾經購買的彈簧刀一模一樣。而被告聲稱從午夜11點到淩晨3點之間在看電影的證詞極不可信,因為他連剛看過的電影名字也說不出來。

全片只有一個房間的主要場景(扣除片頭和片尾的法院場景外),卻能讓觀眾靜靜看上一個半小時的精彩電影。在一個炎熱天氣裡,陪審團得關在一個極度悶熱,焦躁的窄小房間裡,討論一個貧民窟出身猶太裔的少年兇手弒父的案件,「悶熱」與「怒漢」就烘托出「環境因素」與各各迥異個性的怒漢與他們的身體動作、偏執個性、個人歷史與偏見、思維理性的表現等的相關條件。

這部影史上難得的好電影,運用各種搖攝、特寫等技巧,精細的呈現出這十二個「怒漢」的個性與整場辯論的起承轉合。

全片的關鍵是獨排眾議的8號陪審員(由亨利方達 Henry Fonda飾演),他的職業是個建築師,一開始他對於這個幾乎「罪證確鑿」(兩名關鍵人證)的18歲少年有可能因為他們的決定而坐上電椅處死一事感到不安,但是他自己也沒有清楚的思路可以為少年辯護。不過,相對於其他一開始對這個貧民窟少年死活不屑一顧的另11位陪審員,8號陪審員突出了必須嚴格審視「死亡」與人權的意義。而也在他的堅持下,其他人漸漸地進入了自己身為「陪審員」的角色,積極對全案展開合理疑點的再思考(註:合理疑點,翻譯自英文的Reasonable Doubt,在普通法國家,要證明一個人有罪,必須是Beyond reasonable doubt,即排除合理疑點。)

十二怒漢的精彩,主要在於透過對少年是否弒父的疑點探討過程,凸顯這十二個人分別顯示出他們的自私、拘泥、搖擺、偏見、隱忍的秘密等人性,相對於8號陪審員,其中有三名「偏見者」無論如何一定要維持判處少年死刑的個人原因,包括自私、種族主義偏見、階級偏見、父權至上主義等,這些「反角」的加入,增加了全片的衝突性與可看性,格外耐人尋味。

「三號陪審員」即是飾演偏見者的人物,他的演出也十分有張力。他也有他自己心中的隱痛,電影最後看他如何放棄偏見,何嘗不是引人欷噓的人性試煉過程。

這十二名演員演活了他們各自的角色,這樣精彩的人性呈現,使得這部看來簡單的電影,奠定了它在影史上永不滅的經典地位。

「十二怒漢」也被許多大學教授選為觀摩影片,它可以運用在法律、心理學、社會學、社會心理學、倫理學、哲學、政治哲學、經濟學、談判學等來解說,具有特殊的意義。

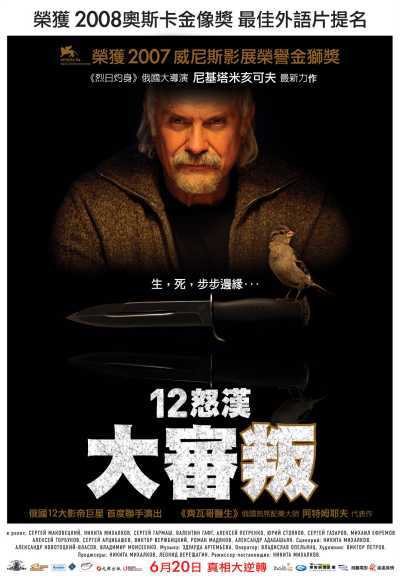

俄國導演尼基塔米亥科夫(Nikita Mikhalkov)於2007年重拍本片,「十二怒漢:大審判」,加入了俄羅斯與車臣緊張關係的寓意,兩片皆有經典的價值,值得比較觀賞。

****************************************

大審判海報(2007)

正義女神看不見之後【十二怒漢:大審叛】

作者:王舜薇 轉載自「放映週報」第160期-院線影評 2008/06/06

希臘神話裡,掌管法律、秩序的女神賽米絲(Themis)一手執長劍、一手捧天秤,象徵法律的權柄和公平。不過,十六世紀之後,女神目光炯炯的眼卻被蒙住了。據傳有人不滿當時的司法濫用職權、審判不公,因此替女神蒙上眼罩以表達抗議。後來這個蒙眼女神的形象繼續被沿用,並轉化為另一種涵義:女神看不見,表示對眼前的當事人六親不認、無視於其種族及身分地位,一切只用法律天秤來衡量,不容許偏見的陰影染指正義的最後一道防線。

這或許就是人們對正義的一種浪漫想像。

案情是這樣的:年輕的車臣男孩被控持刀殺害了他的俄國軍官繼父,主要證據有兩項──自稱為目擊證人的證詞、以及一把兇刀。法庭上的攻防結束後,來自各個社會階層、共十二位男性組成的陪審團另外闢室密談,共同討論被告是否有罪,不巧法院碰上整修期,於是陪審團只好借用隔壁學校的體育館做為討論場所。

從交出手機給法警、關上館門的那一刻,十二個陪審員彷彿進入了一間催眠室、一個適宜冥想的空間,裡面堆積了許多與他們的任務毫無關聯的東西:足球門、籃球架、廢棄的鋼琴、體操用的跳馬、平衡木、賽跑柵欄、一件女學生沒帶走的胸罩。正因為這些物件的毫無關聯性,反而有助於想像。陪審員們墮入天馬行空,在激辯他人生命的同時,一鏟鏟挖鬆記憶的土壤,反身關照:「我是誰」。

於是,他們慢慢發現,法律之外的世界從來就不是依循非黑即白的規範而運轉。最初當微弱的異議出現時,他們還想用秘密投票的方式,避免受到別人意見的干擾;但在說故事的魔幻種子以一種緩慢的節奏播散開來後,竟情不自禁地走入敘述與聆聽個人歷史的心理分析室。這群陪審團員是法律門外漢,卻用「模擬犯罪現場」的科學方式輕易打倒粗暴的「基本常識」,在法庭上慷慨陳詞的「證據」頓時公信力蕩然無存;而所謂理性分析的尊嚴,也隨著偏見不斷被挑戰,漸漸受到質疑。然後是動人的寬恕,將自己的生命揉合進對他人的審判,抉擇。

若將美國導演薛尼盧梅(Sidney Lumet)在1957年拍的【十二怒漢】(The 12 Angry Men),以及俄國導演尼基塔米亥科夫(Nikita Mikhalkov)這次翻拍的版本並置,其中都有固執偏激的陪審員,之所以固執,是因為他們的生活裡有秘密。最後讓這些人卸下武裝的關鍵原因,還可以看出思考模式的差異趣味。例如盧梅版中,陪審員從女證人鼻樑上的壓痕,推論出事發當時,已經就寢的她其實沒有戴眼鏡,根本不可能目擊兇案,順利推翻證詞,十足的實證精神;米亥科夫版則發展出另一個更富哲思的理由:嫉妒,從生命經驗的最深處撞擊不肯低頭的陪審員。車臣、俄國、貧民窟、中產階級,這些只是標籤和位置,把個體分割成瑣碎的斷片,但卻逃避不了內化的生命經驗,總是必須與他人糾纏不清。

然而,尼基塔米亥科夫片中最精彩之處,竟是當陪審員們漸漸「看不見」他們加諸在被告身上的偏見、卻「只看見」明確的證據後,一直保持沉默的陪審團主席(由導演尼基塔米亥科夫親自飾演)冷不防丟出一句震世之語:「判他無罪,等於下了死刑令!」,實實在在地給了蒙眼正義女神一記當頭棒喝。一個失去親人、無依無靠、不會說俄語的車臣男孩,獲得法律上的自由後,卻還要面臨更兇險的世界。所謂的偏見,在柴米油鹽的現實生活中,竟然可能是隨時傷及無辜的地雷!在不執行死刑的俄國(並未立法廢除死刑,而是實際上停止行刑),這名少年就算被判決有罪,頂多是面臨無期徒刑,一旦離開了監獄的庇護(?),他的未來是一片大霧瀰漫的荊棘,充滿潛在的敵人。這番警語點破了法律的限制性,也讓人不禁要問,正義女神看不見了,可這就是正義嗎?

陪審團終究完成他們的任務,領回離開身邊過久的手機,各自返家去了。男孩將要何去何從?電影並沒有清楚的答案。大雪紛飛的夜裡,一位陪審員打開氣窗,讓一隻誤入室內的麻雀飛出去。是自由?是桎梏?誰有資格評價甚麼是「正義」?

跟盧梅版比較起來,米亥科夫版的「十二怒漢」在影像表現、文本層次上顯然更加豐富、也更複雜,還多了幾分黑色幽默。美國劇作家Reginald Rose的故事架構可以鑲嵌在任何不同的文化脈絡裡,難怪半個世紀以來不斷被改編成其他版本或是舞台劇。俄國人比較不愛賣弄英雄主義,也因此,這部電影要比五十年前來的可愛一點。

*************************************************

中國中山大學哲學系教授 倪梁康。他比較了「羅生門」與「十二怒漢」,他以政治哲學的角度,去突出這部影片能夠彰顯出人類追求真相、合群與溝通幾種本質的意義,是以電影為範本,將學術成功結合的好文章。

《十二怒漢》VS《羅生門》———政治哲學中的政治-哲學關係

南方週末 中國中山大學哲學系教授 倪梁康

《羅生門》

劇情描述武士與妻子在旅行途中遇到強盜,妻子被強暴,武士被殺。事後當事人和目擊者對這一過程的追述,卻人言人殊。雖然真相只有一個,但它似乎是無法再現的。

《十二怒漢》

劇情描述紐約一名少年被控殺父,已經有11名陪審員裁定少年有罪,只有一位覺得可疑,提出異議,並憑耐心與毅力逐一說服了其他陪審員,少年最終被判無罪。這部電影試圖向人們展示:各種觀點可以經過充分的討論和論證而達成共識,並切中客觀真相。

中山大學哲學系倪梁康教授從兩部電影裏解讀出的,是政治哲學內部的“緊張”:作為“理性的動物”,人要合理(科學),合理指向的是通過論證而求真;作為“政治的動物”,人要合群(民主),合群指向的是多數,主旨在於盡可能地符合大多數人的利益。真理與多數,科學與民主,或者說知識與意見之間,因此就出現了一條鴻溝。能否通過“相互說理”的道路,達到對真理的認知,彌合兩者之間的鴻溝?倪教授提供了自己的“意見”。———編者

倫理片,法律片,還是政治哲學片

我想先用兩個具體的電影故事做引子,來導入需要討論的較為抽象的問題:一個是黑澤明導演的日本影片《羅生門》。它於1951年獲得威尼斯國際電影節金獅獎和奧斯卡獎,如今已是一個耳熟能詳的故事,幾乎無需再重複:武士金澤武弘與妻子真砂在旅行途中遇到強盜多襄丸,真砂被強暴,之後武弘被殺。對這一事件具體過程的事後描述,在被控殺人和強暴的強盜多襄丸、武弘的妻子真砂、召喚武弘靈魂的靈媒、目擊證人行腳僧以及發現武弘屍體的樵夫殼那裏是完全不同的。雖然真相只有一個,但是說法卻有很多。由於不同的動機和不同的視角,每個人在敍說這個過程時都有所隱瞞和有所編造,或是有意,或是無意。電影最終也沒有告訴我們真相。它似乎是無法再現的,至少無法通過眾人再現。

蘇格拉底曾諷刺希臘人想通過多數票來決定真理。黑澤明用他的電影再次表達了這個嘲諷。

有一種如今越來越常見的觀點認為:所謂真理,僅僅涉及與自然界有關的認識,例如1+1=2。它們是無法用多數票來決定的。在社會生活領域,是沒有這個意義上的真理可言的。民主政治只是通過討論、商談(Diskurs),來使那些本來是意見(doxa)的東西變得像真理,變得像認識(episteme),例如正義、公平、平等、責任、善等等。但民主政治的最終目的不是真理,而是對大多數人利益的滿足。在當今時代,這已經代表了主宰的時代精神。堅持認為真理可以被認識的思想家(即便是在自然科學領域)如今已經越來越少;而且退一步說,即便有之,他們也會認為這種認識只可能是單個思想者或少數幾個思想者的事情,它與大眾是沒有關係的。

但悉尼·盧曼特1957年執導的美國影片《十二怒漢》卻告訴我們還有另外的一個故事,他指出了另一種可能性。這個片子在1957年獲柏林電影節金熊獎。影片開始時,它向人們擺出一個似乎與1+1=2同樣明顯的事實:一個少年殺死了他的父親;有人看見他舉刀殺人的過程,有人聽見他咆哮殺人的過程,有人指證他從小就有嗜好暴力的前科。因此,在12個陪審員中,11個人幾乎是毫無保留地確信這個少年就是弑父者。但八號陪審員仍然要求討論這個案件。他在別人認為是明白無疑的地方提出自己的異議。在夾雜著憤怒和咆哮的討論中,原先被認作明晰確然的案情一步步顯得可疑。最後的結果是12個人都同意,判定少年無罪。整個討論和分析過程非常細緻,耐人把玩。

值得注意的是,儘管這兩部電影都涉及謀殺、審判,都涉及個人倫理價值觀的表露,但《十二怒漢》的命運卻不同于《羅生門》:《十二怒漢》遭到的誤解太多了。無論是把它看作倫理片,還是法律片,都是過於表淺的理解。我想把它稱作“政治哲學片”,因為它的主旨在於對一個政治哲學內部之“緊張”的勾畫。不僅如此,它比《羅生門》更進一步,因為它還表達了對如何處理這個緊張的基本態度,或者說,指出了如何處理這個緊張的可能性。

我們可以用一系列的相關的概念來概括地表述這個緊張:如政治與哲學的對立、多數與真理的對立、民主與科學的對立,如此等等。《羅生門》所要表達的就是這個對立。因此,當《十二怒漢》的故事告訴觀眾,只有一個人提出異議,而11個人認為他在胡攪蠻纏的時候,觀眾可能會想到,這個故事是想要再次指明,真理與認定它的人數多少毫不相干。

然而隨著劇情的展開,編劇或導演向觀眾演示出某種構建性的東西:通過對話和論爭,更確切地說,通過相互說理,各種意見最終可以指向對真理的認知。這裏的關鍵在於“相互說理”。它可以說是今天西方議會制度得以成立的一個基本依據。如果我們像前面所提到的那樣,認為政治只是用討論(Diskurs)的方式來給意見披上真理的外衣,以達到符合大多數人利益的目的,那麼這部電影似乎為我們提供了一個反例。

《十二怒漢》試圖向人們展示一個政治範例的成功案例。各種雜多的觀點可以經過充分的討論和論證達到共識,這種共識不僅具有主體間的有效性,而且可以切中主體以外的物件,即客觀的真相。這也就意味著,在真理與多數之間可能存在著溝通的橋樑。當然,這並不是一個古老的信念。我們在古人那裏發現的,更多的是相反的主張,歷史向我們展示的也大都是相反的景象。

科學指向的真理,與民主所指向的多數,能否貫通在展開這個問題時,我們還是先回到古希臘的巨人那裏去。

柏拉圖曾說:人是理性的(logos)動物。亞里斯多德則說:人是政治的動物。在一定意義上,這兩個定義一個涉及發端于古希臘的科學精神,另一個涉及肇始于古希臘的民主精神。後人之所以言必稱希臘,主要也是因為在那個年代裏、在那塊土地上蘊育出了這兩種精神。

儘管以後對這兩個定義有過無數次的分別解釋,但它們彼此之間的內在聯繫問題,卻從未得到確定的回答。初看起來,在柏拉圖和亞里斯多德的兩個定義之間存在著很大的距離,甚至可以說,存在著完全的對立。這個對立在於,理性要求合理,政治要求合群。於是,在科學與民主之間也就有一個明顯的隔閡:科學所指向的是真理,其主旨在於通過論證而求真,民主指向的是多數,其主旨在於盡可能符合大多數人的利益。這裏的問題表現為:真理或真相只有一個,但它在我們心中的顯現卻總是千差萬別。因此,這兩個定義之間的距離,恰好反映出惟一的真理與多數的利益之間的鴻溝,或者也可以說,在知識與意見之間的鴻溝。

當柏拉圖要求,國家須由最理性的人、即哲學家來統治時,他貫徹的是一種用理性來主宰多數的政治主張,被犧牲的是多數人的利益。至少可以說,哲學王的基本特徵是傾向於真理而非多數。在柏拉圖的理想國中,一切都應當處於理性的控制之下。在這裏,自知與自制達到統一——實際上是統一在理性中,因為理性在柏拉圖那裏意味著心靈與自身的對話(我們可以稱作理論理性),意味著心靈對自身的把持(我們可以稱作實踐理性)。

但柏拉圖的理想國始終只是理想中的國度。他自己的政治嘗試不得不以失敗而告終。歷史否定了在政治哲學中完全朝著哲學一端的實施。所以,今天伽達默爾所論證的“哲學在政治上的無能”、圖根特哈特所感歎的“哲學在今日道德困境面前的無助”,早在柏拉圖那裏就已經得到了印證。

在此我們至少可以確定一點:柏拉圖意義上的「理性人」與亞里斯多德意義上的「政治人」往往是對立的。這兩種人代表著社會中兩種不同的人的類型,並把他們彼此間的差異表現為哲人與民眾、先知與常人的差異,例如蘇格拉底和雅典人、耶穌和耶路撒冷人,如此等等。而且這兩個具體的歷史實例還說明了一點:上述差異完全有可能導致以血和生命為代價的衝突。

當然,這個對立僅僅是對柏拉圖和亞里斯多德的兩個定義之關係的一種可能反映或可能解釋。我們還可以考慮另一種可能性:人的本性既是理性的,也是政治的。對人的兩種定義是對人心中的兩種不同本性的確定。而且在這兩種本性之間還存在著貫通的可能性。這也正是《十二怒漢》可以告訴我們的。

另外一種可能性:通過“相互說理”來獲得對真理的共識。

當亞里斯多德說“人是政治的動物”時,他也承認“人是理性的動物”。因而亞里士多德的定義可以更確切地表述為:人作為理性的動物在本性上是政治的動物。理性和多數、哲學和政治在他看來可以達到和諧一致。這甚至可以在“理性”這個希臘詞的原本含義中找到:logos。當希臘人說,人是邏各斯的動物時,他們不僅是指:人是理性的動物,而且還可以指:人是話語的動物;或者更確切地說:人是說理的動物。赫拉克利特在把邏各斯引入哲學時,偏重的正是這個意思:“如果要理智地說話(noui legontas),就得將我們的力量放在這個人人共同的東西(即邏各斯)上面。”

以後舍勒將亞里斯多德的這個觀點進一步解釋為,在作為理性動物的人的本質中包含著:他是一個國家共同體的成員並且自知這一點———無論實際上他是否始終願意作為個別人生活。

但以後的伊壁鳩魯學派並沒有附和這個信念,而是宣導了一種原始形態的社會契約論,這個學說在近代得到弘揚和具體的實施,一直到今天都是社會政治理論中的主導。

亞里斯多德的政治主張只是作為歷史上的一種政治理論而保留在教科書中。

如果我們今天借助《十二怒漢》來重申亞里斯多德的主張,那麼值得注意的一點就是:在各種政治人之間,可以通過相互說理來獲得對真理的共識。這裏所說的相互說理,就是建基於人的本性中理性的那一部分之上。

按照克勞斯·黑爾德的觀點,我們可以用亞里斯多德的術語把這種相互說理的藝術稱作“明智”(phrónesis)或“實踐智慧”。它能夠在柏拉圖式的“認識”(epistéme)與“意見”(dóxa)的極端對立之間建立起溝通,從而提供了在這兩者非此即彼之外的第三種可能。當然,這樣的說法會給人以調和主義或折中主義的印象。或許有人會問:“實踐的智慧”與左右逢源的技巧究竟有什麼區別?這可能會把問題導向別處。

“相互說理”何以可能?

我們還是繼續根據《十二怒漢》的劇情來考察在“相互說理”中含有的基本要素。如果我們把“要素”定義為在一個獨立單位中不可或缺的成分,它的缺失意味著這個單位的不能成立;那麼在“相互說理”這個概念中必定包含著兩個基本要素。

其一,在相互說理中包含著對需要得到的論證的“理”的前設。嚴格地說,這種相互說理得以進行的一個前提在於:說理者都認可“理”(真相)的存在。如果這個前提不存在,那麼相互的對話就是不可能的。無論怎樣強調個體間的意見差異性,如果否認真相的存在,那麼爭論也就不會產生,甚至差異也不復存在,因為差異是建立在同類可比性的基礎上,而可比恰恰是相對於真相這個基本參照系而言。例如,《羅生門》中的眾人都不否認真相的存在,而只否認他人所看到的真相。而《十二怒漢》中的11個陪審員則更是如此。他們是從對一個真相的認定(被告弑父)轉到對另一個真相的認定(被告沒有弑父)。

其二,在相互說理中包含著論證活動本身的“合理性”(理智地說話noui legontas),而且這個合理性是得到共同認可的(人人共同的東西:logos)。如果這個前提不存在,那麼相互說理就無法進行。這裏我們只能以《十二怒漢》為例,因為在《羅生門》中沒有發生相互說理的過程。在《十二怒漢》中,堅持異議的八號陪審員不斷提出疑問,不斷地證明,被認定的事實並無可靠的證據:在高架火車的隆隆聲中,證人不可能聽見樓上少年的叫喊;沒有帶眼鏡的證人不可能目擊對面的殺人場面,如此等等。

在辯論的過程中,各個陪審員的私念和偏見都或隱或現地展示出來:有的想早早結束討論,以免誤了橄欖球賽;七號黑人陪審員以自己的本土出生為自豪,因此對移民的黑人少年抱有敵意;三號陪審員有一段不堪回首的父子恩怨,所以視天下所有的兒子為糞土,如此等等。

影片的高明之處在於,它並沒有讓陪審員去爭論哪些人是否存有偏見,因為今天我們可以確定,每個人都有偏見,或多或少而已,這是在探索真相的過程中無法避免的;影片只是在圍繞事實真相本身進行討論,並且令人信服地說明,即使是充滿了偏見的人,例如七號和三號,只要他們認可相互說理的合理規則,在相互說理的進程中也可以達到對真相的把握,也不得不放棄偏見。即便這兩位元陪審員在自己獨裁的情況下,仍然會不顧及已被自己內心認可的事實真相,仍然會毫不猶豫地將這個少年判處死刑,但作為政治人(或者說,作為公民),他們要麼公開承認通過相互說理的規則而導致的明見的結果,要麼公開表明不接受這個規則,從而也就放棄自己的政治人權利。

只有具備了這兩個前提,相互說理才有可能進行,共同的認識結果也才可能產生。當然,它們並不構成充分必要的條件,因為即使有了這兩個前提,也不一定會有共識產生。

說到這裏,我想再推進一步:在我看來,上述兩個前提是使相互說理得以可能的前提,因此也是構建一個真正意義上的民主制度的兩個必要前提:其一,人是有理性能力的動物。這裏的理性不僅是對外部真相的認識能力,而且也包含對自己的本性和同類他人的本性的認識能力;其二,人是有政治能力的動物。這裏的政治能力是指對社會交往中的共同合理規則的認可、遵守和施行。前者涉及“知識”的論理,後者事關“明智”的說理。

我一直想論證一個看法:真正的民主制度必須建立在人性“善”的基礎上,而不是像社會契約論者所認為的那樣建立在人性“惡”的基礎上。(如果人性為惡,那麼大多數人的利益所代表的就是大多數人的惡。)這裏的“善”,不是通常倫理學意義上的“善”,而是指蘇格拉底“知識即美德”意義上的“善”。具體地說,具有理性的論理能力(知識)和說理能力(明智)。

事實上,在很大程度上依據社會契約論而構建起來的現代共同體制度,即民主制度,之所以還沒有淪喪為亞里斯多德所說的“暴民統治”,也恰恰要歸功於在人性中這種“善”的存在,亦即上述兩個基本要素的存在。———它們是真正的民主制度能夠成立的前提條件。

當然,這兩個因素只是必要條件,還不是充分條件。我們似乎可以認為,現代民主制度的問題並不出在這兩個必要條件上。也就是說,這兩個必要條件已經具備。甚至可以說,現代民主制度之所以能夠建立起來,說明它已經承認這兩個因素,並以此為基礎。

設果如此,我們就有好的和壞的兩個方面的消息:好的是指,我們只需考慮其他的充分條件。壞的是指,即使具備了必要的條件,充分條件的尋求和建立仍然是一個艱難的目標,而且是更為艱難的目標。美國對伊拉克的戰爭政策,臺灣的選舉等等,都在表明這一點。

或許這裏的觀點與哈貝馬斯有一致的地方,那也只是一種不謀而合。

日本大師黑澤明經典電影「羅生門」線上看

***************************

相關網頁探討

維基百科「十二怒漢」

「十二怒漢:大審判」聞天祥影評

「十二怒漢1957」網友的精彩評論

「十二怒漢:大審判」網友的精彩評論

網友的精彩評論(將57年與97年版的比較)

(以上資料收集或轉貼,若有侵權請告知,將移除)

文章定位: