德國之旅(七)

2019.4.21

科爾馬(Colmar)&史特拉斯堡(Strasbourg)

今天是待在法國的最後一天,早餐將剩餘的白飯與紅鱒炒成別具風味的「鱒魚炒飯」,大家吃得樂開懷。離去前與民宿主人結帳,三個晚上的住宿費用才230歐元,令我感到有點不忍,辭別時大家依依不捨,突顯法國鄉下民情的純樸。

經營烘培坊民宿夫婦和藹可親ˉ

烘培坊

我們先到不遠處的Colmar走走,Colmar人口雖只八萬,卻是Alsace地區僅次於Strasbourg和Mulhouse(米盧斯)的第三大城市。鐵路幹道有經過該鎮,且鎮內運河向東與萊茵河相通,因而克魯泰諾區(Krutenau)有小威尼斯(Petit Venise)之稱,成為觀光勝地。由於其適合葡萄種植的天候與地理條件,而贏得了Alsace葡萄酒之都的美譽。更值得一提的是該地出了一位膾炙人口的藝術天才巴托爾迪(Frederic Augusta Bartholdi)。

Bartholdi於1834年出生於Colmar,是當地引以為傲的畫家與雕刻家,他同時也是蘇彝士運河(Suez Canal)的設計師。1886年7月4日法國政府為祝賀美國獨立建國100周年,特地委由Bartholdi設計一座46米高的自由女神像矗立在紐約哈德遜河岸做為賀禮,成為全世界自由民主的象徵。據了解自由女神像是以他的母親為藍本設計而成,也因這件舉世聞名的大作而使他聲名大噪。

Bartholdi童年的家就位在小鎮的中心,現為Bartholdi紀念博物館,收藏許多他生前的重要作品,包括自由女神像的原始模型。進入Colmar的環形交叉路口中間,遠遠就可望見一座36英呎(約11米)高的自由女神像,神采奕奕,已然成為Colmar的地標。

圓環邊設有停車場,來訪的遊客可在此停車,就近欣賞女神像的豐采。僅管與紐約的自由女神像矮了一大截,而且世界各地也都有仿製的自由女神像,但到底那座才是真跡?那座是仿製品?我個人認為,原作者Bartholdi是在Colmar土生土長,而矗立在他家鄉的雕像,原始模型都還保留在他的紀念博物館中,任誰也無法質疑它的原創性。

Strasbourg位於Colmar北方大約半個小時的車程,是Alsace地區的首府,全市人口27萬,城市圈則超過64萬,是法國東北部人口最多的城市。伊爾河由西向東貫穿Strasbourg後注入萊茵河。歷史中心的老城區位於伊爾河兩條支流環繞而成的大島,島上擁有中世紀以來的許多精美建築,最著名的是史特拉斯堡主教座堂與小法蘭西,1988年被UNESCO列為世界文化遺產,這是首次有一個城市的整個市中心區城獲此殊榮。

Strasbourg與比利時的布魯塞爾一樣,駐有歐盟的許多重要機構,包括歐洲理事會,歐洲人權法院、歐盟反貪局、歐洲軍團、歐洲議會等,被譽為歐盟的「第二首都」,歐洲議會大廈建於1998年,是世界最大的議會建築。Strasbourg不但只是法國,甚至是西歐公路、鐵路和內河航運的重要中心,是萊茵河沿線的第二大港口。諸多獨特的歷史、政治、文化、地理等條件,讓Strasbourg成為一座觀光城市,遊客絡繹不絕。

歐洲議會

大島的古城區走路大概二個小時就可走馬看花繞一圈。在車站附近停好車,首先映入眼簾的是一座仿如飛碟般的橢圓形建物,流線的玻璃帷幕外形十分前衛,乍看一點都不像是火車站。

車站

從橢圓形的火車站沿著兩側都是古老歐式樓房的石板路,穿過一座橋就進入大島,大約10分鐘的腳程就來到島上最醒目的史特拉斯堡總教區的主教座堂(Cathedrale Notre Dame de Strasbourg)。

古老歐式樓房

史特拉斯堡總教區的主教座堂

它建於1176年,花了263年直到1439年才完工,由於時間長,有一部份屬於羅曼式建築,但尖塔高聳,被認是哥德式的代表建築之一,曾以142公尺的高度,在1647-1874年間成為世界最高建築,現依然是世界第六高教堂,建材大都來自於孚日山脈的砂岩,整座教堂呈現出粉紅的色彩。遊客可以爬上尖塔的平台俯瞰整個Strasbourg的街景,由於前不久才與小孫女一起爬過科隆大教堂(157公尺),因而作罷,繼續前往不遠處的小法蘭西。

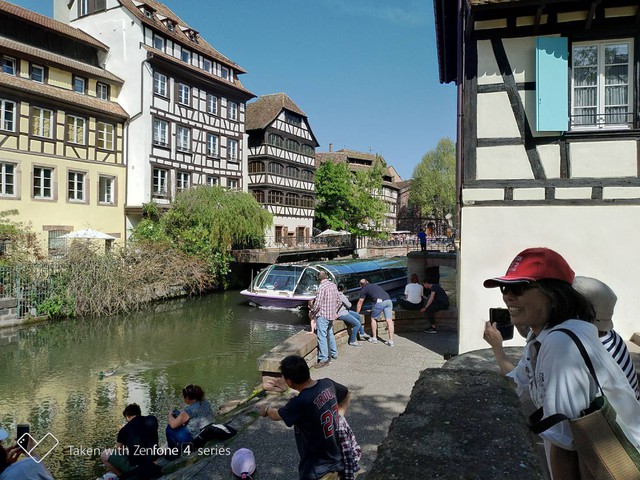

在大島西南隅的伊爾河(River Ill)上有一道沃邦攔河壩(Barrage Vauban),是建於1686-1700年間的防禦工程。小法蘭西(Petite France)就鄰接著攔河壩,這道河壩將伊爾河分岔成若干條運河支流,觀光船往來於運河中,利用閘門來控制水位,好讓低水位的船隻可以進入高水位的河段,頗有水鄉澤國的風情。

漫步其間到處都是格子式的木桁架房屋與巴洛克式的砂岩建築,依然保有濃濃的德國風味,與巴黎的傳統法國建築各異其趣。這些色彩繽紛、花團錦簇的歐洲中古世紀街景與河面上的倒影相映成趣,宛如童話世界一般。

河堤岸邊的紫藤花盛開

觀光船

史特拉斯堡可說是地靈人傑,不但到處都有名勝古蹟,而且也人才輩出,不少世界名人,如谷登堡、加爾文、哥德、莫札特、巴斯德、史懷哲等都曾在此留下足跡。更令人印像深刻的是,有一篇以史特拉斯堡為背景的名作被翻譯成多國語言,成為全世界愛國主義教育的典範小說,因而享譽國際。

普法戰爭(1870-1871)法國戰敗,將Alsace割讓給德國。法國小說家阿爾豐斯都德(Alphonse Daudet)於1873年發表一篇家喻戶曉的短篇小說《最後一課》,敘述的是戰後一所Alsace的鄉村小學在上著告別自己母語的最後一堂法文課,藉由一個小孩的眼光,來展現整個淪陷區的屈辱和對自己故土的深切思念。書中的一小段「亡了國當了奴隸,只要牢牢記住自己的母語,就像拿著一把打開牢獄大門的鑰匙」,讀過這一小段,令我感慨萬千。

台灣與Strasbourg有著相同的歷史宿命,四百多年來歷經明鄭王朝、荷蘭、西班牙、滿清、日本等不同政權的統治,但台語一直流通不輟,得以保存著固有的鄉土文化,直到1949年蔣介石政權敗退到台灣後,竟然禁止台灣人講台語。記得小學的年代,一不小心講幾句台語,就會被罰站、跑操場,甚至掛上“我說台語”的狗牌,直到今天都還忘不了那段痛苦和被羞辱的夢魘。

1960年代史艷文布袋戲風靡一時,收視率高達97%,午飯後街上幾乎看不到行人,全都擠到電視機前爭看布袋戲。1973年為全面滅絕台灣的鄉土文化,政府一聲令下,禁播史艷文,並將布袋戲改為北京語配音,天呀!這還算是台灣傳統的布袋戲嗎?雖然1987年戒嚴解除,台語也被解禁,但為時已晚,目前30歲左右的年輕人台語都已不輪轉,20歲以內的少年郎幾乎已雞同鴨講,我與孫子們已無法以台語溝通。UNESCO於2001年已將台灣列為母語即將瀕臨消失的地區之一,想起曾被譽為世界最美語言之母語即將面臨消失的命運,萬一有一天台灣真的淪陷了,真不知台灣人要如何面對自己的子孫來寫《最後一課》。

台語真有那麼美嗎?由於家父早年從師學習漢文,晚年吟咏自娛,我也耳濡目染,得以說一口流利的母語,從而發現台語之美。目前流通之台語又稱河洛語或閩南語,有可能已經攙雜了最早從中原南遷的河洛官語、閩南的百越方言、本地的原住民語,以及荷蘭、西班牙、日本統治時代的外語。但純粹的河洛語應該是符合古典語法、非常優雅的語言,在目前的日常對話中,還可以找到一些蛛絲馬跡,簡單舉幾句大家都耳熟能詳的日常用語供作參考。

¤有人問你還要等多久?經常聽到「一須臾(片刻工夫)」這三個字,何等文雅!

¤台灣有句古諺:「輸人不輸陣,輸陣難照面。」很得體!只可惜最後“難照面”三個字常因讀音而被汙衊成“X鳥面”,使得台語有粗俗之譏。

¤門到底開到什麼程度?「開,開~開,開~開~開」單以一個開字,配合聲調的變化,就能清楚表達開的程度,這在所有語言中是絕無僅有的。

¤應邀赴宴,餐後一定會讚賞一句「真妻操!」不但嘉許料理的澎湃,同時也感謝女主人(妻子)的操勞。

¤你認為怎樣?「請裁!(隨你之意或請你裁示)」多麼簡單明瞭又尊重對方。

北京話只有四聲,讀起來稍顯生硬,而台語有八音七調,聽起來就很柔和順耳。哪八音呢?簡單舉二句順口溜「獅虎豹鱉,猴狗象鹿」、「衫短褲闊,人矮鼻啄」,只要多念幾遍,就熟能生巧,其中第二、六字同調,因此是八音七調。我可以用台語唸完整篇《般若波羅密心經》,唸過後覺得順口流利,心緒也為之平靜下來,但如果用北京語來唸,就覺得卡卡,拗口多了。

當年常常看到家父一個人閉目伏案,搖頭晃腦,好似打瞌睡一般,事實上他是在推敲琢句,字斟句酌,忽然間想到一個適當的辭句,他就隨口吟唱了起來。通常古典詩為便於朗誦,都會講究平仄與押韻,且將平聲韻的字放在句尾做為韻腳,得以詩如音樂般地拉長聲調,吟唱起來就像唱歌一般,讓人如醉如癡。但如果以北京話的四聲,吟起來就沒有那麼婉轉曼妙,可見擁有八音的台語還是比源自於北夷遊牧民族的北京話好聽多了。

離開Strasbourg的時候,我再次回頭望了這座歷經滄桑的歷史古城一眼,不禁想起了蘇東坡的《定風波》詞:「料峭春風吹酒醒,微冷;山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處,歸去;也無風雨也無晴。」Strasbourg千百年來飽受德法兩國戰爭的蹂躝,於今失意被料峭春風吹散,雖還有點冷,人卻已清醒,只見山頭斜日西沈,似來相迎,黯淡的歲月就這樣消逝了。回首過去走過的風雨歲月,德語法語已分不清誰才是母語,兩國的國旗也都不見了,只看到12顆繁星圍繞的歐盟旗幟飄揚在歐洲議會的廣場。台灣不也是一樣,看似風雨飄搖,但其實是存在於整個國際均勢中,不足掛懷,只有隨順自然,盡其在我,一切橫逆都不須放在心頭。說不定潛藏諸多不確定因素的中共政權,有一天也會像早年的蘇聯一樣,一夕之間就已解體,利與害到後來都一樣,不會留下任何的影子。

前往法國的這幾天,翠玉的先生George身體微恙,在家休養,今晚回到佛萊堡,我們邀他一起在施瓦本城門旁的一家餐廳用餐,讓我初次見識到德國人風趣、誠懇、樸實的個性。

文章定位: