台北市復興南路——

升大三的那年暑假,我在福華飯店打工,每天早上六點就得到健身房報到,開門、清掃,把浸透汗水堆了一整晚又濕又涼散發酸氣的毛巾,拉去洗衣部清洗,中午再拉回來,就是一整車黃蓬蓬如小鴨的乾爽舒暢,我常忍不住撫摸,後來被正職員工警告可能還有毒氣殘留,要等時間揮發,也不知真的假的。

此外,就是為所有上門運動的房客待命,幫忙設定跑步機、踩步機,給躺椅上被躺過的浴巾換新……等。

也到泳池幫忙。雖然沒有救生員執照,還是穿上救生員背心,幫泳客點餐,並兼推銷游泳票卡和泳衣泳褲。那都是飯店額外的收入,與我們無關。因為無關,多半時間我也就沒有那麼勤勞,也不大敢用外語主動招呼,寧願去做些重複繁瑣的事,比方說每半個小時測一次池水的氯含量,或趁沒人時去撈撈落葉。最好是,颱風天,泳池關閉,正職救生員會留我一人「顧店」,跑去和健身房的人閒扯淡。無事做,我就把稱之為「水龜」的水底吸塵器插上電,放生池中,看它在泳池底爬行,碰壁了就隨機轉彎,不發怨言執行著清潔作業。池面時有狂風刮出波瀾,那真不只是吹皺一池春水似的浪漫,而能造出浪來,猶如人間暴動。但水龜總絲毫不受影響,在自己的迴圈裡繞行,相當認命。

那時的我,也是很認命的。或說,並不特別去想到命不命的事,只是日復一日,早上五點起床出門,在半暗不明的天光裡騎車上路,連音樂也不聽。我一路騎,城市一路醒,那是很美好的時刻,像小學生特別早起要校外教學的日子。

也像我每天每天,對不同陌生房客祝福超過一百次的:have a nice day。

高雄市民生一路——

賃居於高雄的某段時期,我在小有名氣的「豆皮文藝咖啡」分店「甜蜜茶室」當廚師賺生活費。真是非常小的一間店,大部分時段裡,就是內場一名負責所有吃食兼外送,外場一名負責飲品和服務,而已。草創時期,訓練了一個禮拜就上場,第一次出蓋飯,其慘狀讓外場人員阿寬大驚失色,問:「這什麼東西!」我說我不知道,我忘記怎麼做了,最後就是硬著頭皮送出去,還心虛地贈送酸梅汁一杯。

太恐怖了,後來我便認認真真把整份菜單的烹調過程都做成筆記,醃小黃瓜的醬汁怎麼配,豬排怎麼夾起司、裹麵包粉、油炸、爐烤、火候和時間……等,驚險情節總算未再上演。

假日我習慣排早班,當同學們還在酣眠,我已騎過半小時以上路程抵達市區,開始工作了。下午四點下班,帶著偷做的點心和飲料,去和春戲院看二輪片,再回到小小的房間,早已經累得洗過澡就準備睡了。

平日早上要上課,我就把班排在晚上。尖峰時間過,就著懶懶的夜色,年齡相近的同事們也能輕鬆聊上幾句。怪咖蚊子一次拿出大麻,我好奇心大起眼神發光,隨即伸手乞食,卻遭識破(或者看輕?)是乖小孩,被拒。因為在學校圖書館打工才認識的王書玲,畢業後竟在台北巧遇兩次,不知還記不記得每次打烊都害怕上二樓拉鐵門的事?社團的學姊頭兒,彼時愛死陳綺貞,第三張專輯剛發,我們就偷偷用店裡的音響播放,〈小步舞曲〉日後我怎麼聽,怎麼想起那店裡氣氛,以及無賴般的大學生活。

做完最後一筆生意(往往是只隔一條小巷的酒店小姐們叫的外送),就準備關店了。晚上十點多,連鬧區都要開始失溫,一路騎回靜僻的大社鄉,心裡常想的是毫無端倪的未來式:我會做什麼工作呢?我會談什麼戀愛呢?我會讓自己非常失望嗎?

既不傷懷,也不興奮,就是淡淡想著如同偶發靈感,風一吹,就都散了。

台北市和平西路——

第一次走進時報出版的大樓,其實和日後從事的編輯工作,一點關係也沒有。大四那年寒假,和高中同學一起在某民調中心,幫勞委會催討前些年大量發放的「勞工紓困貸款」回收,地點就在時報出版的樓上。年關將近,天氣是不饒人的冷和雨,彷彿有恨綿綿。每天進辦公室,戴上耳麥,我們不停不停地講電話,不管對方回答「我沒有錢」還是「我找不到工作」,電腦裡都有埋伏好的曲徑,使我們掌握有帶路權,只要點擊滑鼠,就有台詞跳出:「那這邊有幾個能幫忙提供職缺的機構,我把聯絡方式給你。」如此反覆,插手他人的絕境。

也遇過一得知我們目的,就非常害怕、以為是討債集團出動的,「我馬上還!再給我幾天時間!」電腦裡沒有合宜選項,我胡亂按下「已償還」,結束對話,又完成一筆業績。也有「我那天本來要去還錢啊!可是走到銀行門口就被搶劫了。」「呃,那你有報警嗎?」「沒有。」「那這邊有幾個能幫忙提供職缺的——」

真是毫無新意可言。世界彷彿有一個嚴重的破口,繞不過去,每每跌入同一個瓶頸之中。

且每天上百通的電話,真是聲帶都要長繭,耳膜都要損壞。下班回家,雨仍繼續刷洗著世界,真像有訴不完的苦衷。

五年後,我又回到這裡,一週五日,走進電梯按下三樓,真的是時報出版的員工了。所謂的「編輯」,工作內容總結就是「編書」二字,卻能無止境延伸出眾多雜項,包括和作者、設計之間的斡旋、說服。有時一封簡單的回信,我能在兩三句說法間躊躇半小時;面對架構龐大的企畫時,連同主編一起拖下水,加班到天亮也不是沒發生過的事。

隔天呈彌留狀態,同事貼心買來摩斯漢堡的昂貴法式布蕾,充作慰問。假日加班處理出問題的贈品,則搞得像慶生會,又是披薩又是炸雞。或者,稍有喘息空間的一日,三人小組極其無聊地決定分辨一下「雪碧」、「七喜」和「黑松汽水」三者間的差別,便各買來一瓶,在午休的會議室裡像是科學家般,很認真地進行實測。

那是待過的第三家出版社,也是目前服務時間最長的一間公司。晴雨偶有交替,走華江橋接新海橋回家的那條路上,見證過我無數的不在乎與太在乎,什麼也不足為奇了。

唯有一次,最後一次,輕盈中還帶著離情。為了收拾所有細軟,直待到十一點多,快十二點了。桌面清空、小組也解散了,車子就停在公司樓下。巡禮般的回程路線,沒有約好,但,又下雨了。

台北市學園路——

不知道哪來的念頭,畢業前,報名考取了預士資格,入伍的日子於是往後拖延大半年。那時剛流行「畢業即失業」的說法,身上揹著大筆就學貸款,又卡在「待役」的身分裡,焦慮像貪食蛇很快壯大起來,每天都徘徊在撞牆邊緣。

只好沒日沒夜在高雄賃居的小套房裡,大量自海洋中心往四圍丟出瓶中信般地投送履歷。

只有一個單位打電話來約面試,是新聞局的「老照片數位化專案」,要找「擅找資料且能整理為圖說」的人。工作地點在北藝大,小而美的校園,空氣很好,唯有離家遠這事令我有些擔憂,但日日經過關渡大橋,總令我想起美好的三年高職生活,當時也是每天搭學校專車一路晃悠地從橋上經過,早上六點就出門了,在車上吃完早餐,大家紛紛睡倒,偶爾醒著,我望向窗外風景發呆,淡水河映著晨光一路像魚跟蹤,日後看見電影《神隱少女》裡河神白龍身上覆滿的閃閃發光銀色鱗片剝落,總是不倫不類串聯起相關回憶。

面試完畢,回高雄後,竟接到錄取通知,預計的上工日就在畢業典禮的兩天後。都沒想到會這樣趕,昨天還開開心心受撥穗禮、做校園巡禮,回租屋處打包雜物、寄貨運,同室友聊上大半夜的老人憶往,今天已在回家路上,明天正式進入職場。

該算是成為社會人士後的第一份工作,維持了將近半年,回憶起來真像做了十年。「寫圖說」的工作聽來容易,其實經常身陷無數的新聞資料中,或者將照片放大再放大,努力抽絲剝繭,尋找可用的細節。政宣海報、外交活動、舊時街景、人物剪影……許多照片都僅提供拍攝時間,其餘一切空白,只好細細查詢前後三四日的報刊新聞,像偵探,有時真找到條件完全符合的報導,都要忍不住歡呼。

而鎮日盯看螢幕,其實也像我之後做的許多工作,比方說編輯,比方說創作。眼睛實在無法負荷時,偶爾也和同事一起開小差,走逛校園後山,開心的跋涉有時半小時一眨眼過去,因為薪水太低了,自覺被壓榨非常,都不會感到心虛。或者逛校園書店,日後極愛的兩本文選《作家的城市地圖》和《作家的愛情》,便是在這裡購得。

都是好久以前的事了。那時一起工作的同事陳嘉宜,前些日子都升格當了媽媽。還記得一下雨天,上班路上,離學校都不到五百公尺了,竟在一紅燈前急煞打滑,滿手是血地走進辦公室,呆呆地說:「我要回家。」陳嘉宜一直大呼:「李振豪你在幹嘛啦!這樣還進辦公室!」另一次,颱風天剛過,校園裡的樹東倒西歪,同事MSN暱稱改為「眾樹平身」,也是莫名印象深刻。

許多年後,作家蔡逸君的《跟我一起走》入選年度開卷好書獎,宣傳影片找來他的太太朱亞君客串,拍攝地點就在北藝大。我把連結傳給同事,說:「那個樓梯!那時我們不是每天走嗎!」語氣真是興奮得很。影片裡,朱亞君說:「我覺得一個人可以完成他的夢想,是一件很不容易的事情,不管那個夢想的大小。」每次聽都好感動。

和夢想無關,但在所有的工作通勤路線中,往返北藝大,應該是我最喜愛的一條。

因為那時還不知道,此後、當完兵後,就是不可逆的,必須成為大人了。

台北市景中街——

退伍一個禮拜後旋即出發,剛完成單人環島旅行,整個人炭化變黑,還瘦了近五公斤。回家隔天,馬上透過人力銀行送出大批履歷。百般無用本科系企管相關的銀行和業務,前者被學姊永遠抱怨有多無聊的怨念勸退,後者被環島途中拜訪過的大學室友全身很囧且不合身的西裝嚇到,下班了還狂接客戶電話,有些狼狽地問我:「之後想找什麼工作?」

我說:「出版社編輯吧。」算是瞬間把另一批人勉力苦勸的話語給忘個精光了。

講是這樣講,彷彿有所選擇,但其實根本不長進,數學差口才更差。學姊幾年前已升襄理,薪水很高。室友則升了主管,多半時間在辦公室裡遙控菜鳥出門奔波即可。

再看看自己,第一份工作甚至不能算是憑實力求來。彼時唯一打來約面試的公司,細細看過履歷,說是原先不做考慮,但列出的書評裡有孫梓評的《除以一》,「我是他的書迷!」總編有點害羞地說,我見機不可失,馬上不要臉道:「我認識他,本人!」便談好薪水,下週一上班。

公司遠在景美,上下班皆落在尖峰時段,車程近五十分鐘。豔陽天,滿身汗,睡過頭還要趕打卡,心急如焚真是會把人給逼死,闖紅燈和逆向行駛的紅單都吃過。雨天更可怕,再好用的雨衣也撐不過五十分鐘凌遲,進辦公室,褲管濕一半,一次決定拿吹風機烘,效果不彰,沮喪地放棄。

但最恐怖還是陰天。從新莊出發,一路祈禱,但每每無人接聽,過台大進入「微山區」,雨必定開始滴答落下,又急忙路邊停車。有時逞強衝了,最終也只得簡單結論:真的是喔,不要亂衝比較好。

不幸中的萬幸,認識好同事一枚,東海大學中文美術雙主修的王瓊苹,在陳水扁執政時代,已經走在潮流前面幾百步,領著22K低薪過日子。同為天涯淪落人,我們意外有話聊,當時都還不流行所謂「垃圾話」,但沒營養卻是肯定的,如同我經常得去聽老闆說的佛經小故事,再幫他寫成文章,也算是給日後為作家出書採訪代筆的日子埋下第一支伏筆。

偶爾也有意外驚喜,例如某日我看報紙,忍不住把伍軒宏得林榮三大獎的版面遞給同事:「你看看,這小說值五十萬!」她隨手接過,看一眼後驚呼出聲:「他是我表哥!」

但終究,很遺憾的,是非常無聊的工作。編書將近一年了,我連ISBN都不會申請,甚至不懂這事原來如此之扯。決意離職之前,唯一要事,履行幫總編要到孫梓評簽名的承諾。

還約略記得作家在書上提的字:「祝福能彈奏想彈奏的,而非被彈奏。」總編那時有一夢想是當老師,孫梓評算是對症下藥。

離職那天,依舊是漫漫長途的通勤路,但我想起這兩句,還是成功地被鼓舞了。

台北市重慶南路——

該算是第一份真正的編輯工作。因為剛深刻體會過長途通勤的恐怖,取代了薪資,距離遠近竟成為第一考量。

打電話來約面試的有兩間,其一位於西門町,出版大量言情小說。第一關考試就沒過,總編很誠實地說:「你考得很爛。進來會很辛苦。」第二句應該是在擔心她自己。第二間比西門町遠一點,面試當天辦公室裡兵荒馬亂,主編說:「我們要搬家了,你如果早點上班,可以幫我們搬。」

薪水才兩萬三,編個爛理由,我躲掉了搬家日。新辦公室位於重慶南路靠近總統府的一端,停車位不好找,每天,我把摩托車停在西門町,步行過去,當做運動,偶爾也有——很重要的——整理情緒之效。

因為,實在是太驚人的一間公司了。身為編輯菜鳥,都還沒聽過「以書養書」的生存策略,已經置身其中。這是前提。於是大量加班,由兩位好耐心的主編一步一腳印帶著學,不只編務,還包括算紙、叫紙、製版、印刷、裝訂……等流程安排,一間間打電話去盯。後來進入其他出版社,知道原來有所謂專門處理印務的部門,幾乎感到驚奇。

還得兼行銷。記者會前打電話拜託媒體出席,是第二苦。哀求報紙編輯刊登書訊,是第三苦。到了週五發現「一事無成」,為了繳交「行銷進度報表」給總編而開始亂掰內容,是為最苦。

所以經常爆炸。遇品質低落譯稿,打電話罵人:「這一句,你說,什麼意思啊?我看不懂啦。如果你解釋得出來我就不扣你錢!」譯者沉默,我收回一半稿酬。

也經常沮喪自棄。帶藝人出國,除隨行指揮一切,還兼採訪、代筆。回台灣,一個月要生出一本書。第一本瘋狂熬夜,覺得真是要死了。第二本,回台當天馬上做惡夢,醒來,請假,跑去劍湖山世界坐一萬次的自由落體。

真的透支了,個人的正面能量和公司財務都是。離職一個月後,都還會接到合作對象打電話來要錢:「我知道不該問你,但他們不理我啊。」無力安撫了,我說:「反正有合約,你就提告吧。」

就算已離開多年,任何時候,只要該公司陷入官司糾紛,都肯定在同一波離職潮中的幾位同事間,爆出歡快討論。頻繁的不定期聚會,則曾經一次來過十人以上,還有人印出精彩的老闆回信在現場發放,號外一般,瞬間熱鬧。

當時在大長桌上拚命發洩苦悶的人們,其中幾名幾乎順理成章,成為我重要的朋友。後來,不管曲折,有人進了大出版社,有人成了暢銷作家,即便是最無用如我,對照來看都覺得生命際遇分明待我不薄。

至少,我再沒有醒來後坐床上,對著鏡子整裝穿襪,都還沒出門,還沒在通勤路上風吹雨淋曬太陽,單單為了要上班,就莫名哭了起來。

台北市敦化南路——

幾乎每回換工作都無縫接軌的我,終於感覺「夠了」,無論如何都想好好休息一陣子。那是從時報出版離職時的心情,說得很灑脫,其實也不過一個月左右時間,初夏時節,天漸漸亮得早了,我以「每天睡到自然醒,醒後騎車去吃冰」為目標,鮮少煩惱人間事,盡可能過著快樂舒心的生活。那時謝和弦也還健健康康,剛發行《於是長大了以後》專輯,早上醒來我用手機一遍又一遍聽他唱著長大了以後會怎樣怎樣,心想,長大後還如此任性離職在家,約莫是不大有資格自以為很能理解歌詞裡訴說的無奈和失望?

七月初,我重回職場。告訴自己,混也混夠了,玩也玩夠了,是時候重整心情,認命回歸通勤生活了。所謂的通勤,就是循固定軌跡不斷往返於家和公司:停好車,上樓打卡編書開會;停好車,上樓看電視洗澡睡覺。一條路線做為中介,是難得能思考些無用小事的時刻:愛情七件事、在想什麼嗎?我所寫下的許多字句,都是在騎車時才冒出線頭、冒出想躲起來,但不小心露餡的一條短尾巴。每當把車停好在敦南誠品旁側安和路上一整排的茄苳樹下,思緒旋即斷軌,剩下能做的,就是緊緊藏好旁人或許看做垃圾的靈感,待空檔時,敲成案底。

譬如短短一小時的午休,在辦公室吃著媽媽的愛心便當,用完餐,見還有一點時間,趕緊寫三兩句子,說起來多麼具小資情調,但不是真的。多半時候,填飽肚子了,我們都是揪團去買咖啡,那時cama敦南店還沒開幕,我們就走二十分鐘來回,去另一門市購買。天知道這路途於我(或我們)有多重要,也天知道當我(或我們)意識到這有多重要時,心裡有多沮喪。某天,一名同事在我即將關燈走人時,被我發現情緒已十分緊繃。「還不下班?」我只是輕輕一叩,對方眼淚就ㄍㄧㄥ不住了。

另一次,中午,同事默默關了螢幕,也不吃飯,也不嬉鬧,靜靜趴在桌上,渾身籠罩著「我不行了」的烏雲。同一日,下午我去印刷廠看印,工廠在土城的偏郊山區,印刷機轟隆作響,我卻感覺很平靜。離去前,我請老闆別幫忙叫車,就這麼一步一步、邊聽音樂邊走了近半小時下山。一邊想著回程買杯咖啡安慰同事,一邊聽王菲不斷唱著:「一切很好,不缺煩惱。」我心想,或許該來寫一篇〈辦公生活〉,就從這聽著〈新房客〉走路的事情寫起吧。

那是後來刪刪減減又消失的段落。為了避免有人對號入座,一篇〈無重力職場誌〉被我寫得乾燥、無機。王菲不見了,茄苳樹不斷掉落爆裂在我車上的漿果痕跡也不見了。和經驗貼得太近,如何旋身都四處碰壁,怎麼辦?

沒怎麼辦,就是重新回到快樂人生,活得(更)像一句廢話。填好離職單,世界末日就在前頭不遠處了,我開始整理自己的第一本書稿。

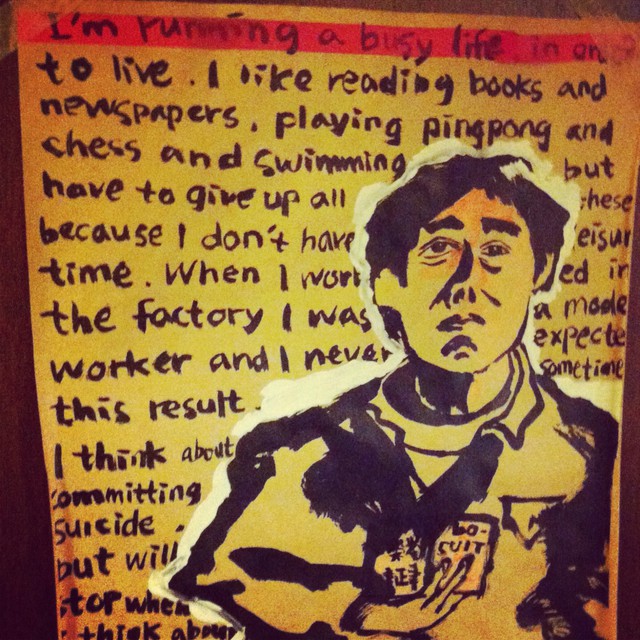

圖說:關於XX的事也關於你關於我。