瓦西裏耶夫兄弟,Vasiliev brother,蘇聯兩位長期合作的電影導演兼編劇。蘇聯電影導演蓋奧爾基·瓦西裏耶夫(1899-1946)和謝爾蓋·瓦西裏耶夫(1900-1959)合作執導影片時所用的筆名。兩人並非兄弟,分別畢業于華沙技術專科學校和列寧格勒電影學院。1924年從影。合作執導的影片有《夏伯陽》、《保衛察裏津》、《前線》等。

其中,蓋奧爾基·瓦西裏耶夫1899年11月25日生於沃洛格達,1946年6月18日卒於莫斯科,為俄羅斯聯邦共和國功勳藝術家;謝爾蓋·瓦西裏耶夫1900年11月4日生於莫斯科,1959年12月16日卒於莫斯科,為蘇聯人民藝術家。兩人1924年開始從事電影創作並進行合作。

瓦西裏耶夫兄弟在全俄照相電影公司從事剪輯工作時,曾是愛森斯坦的學生。他們獨立導演的第一部影片是紀錄片《冰上功勳》(1928),第一部故事片是《睡美人》(1930)。隨後拍攝的故事片是《私事》(1932)和表現工人成長過程的《迎展計畫》(1932)。1934年,他們攝製了自己成名之作《夏伯陽》,這部歌頌內戰時期黨組織紅軍、教育和團結人民的影片,被認為是社會主義現實主義創作方法在蘇聯電影中的巨大勝利,是蘇聯電影藝術發展史上的里程碑。

他們拍攝的主要影片還有《沃洛恰也夫的日子》(1937)、《保衛察裏津》(1942)、《前線》(1943)等。《夏伯陽》及《保衛察裏津》均獲史達林獎金一等獎。瓦西裏耶夫去世後,瓦西裏耶夫於1955年與保加利亞合作拍攝了《什布卡山上的英雄們》,1958年完成《十月的日子裏》。瓦西裏耶夫兄弟攝製的《夏伯陽》就是他們努力的一個結晶品,同時標誌著一個堪與蘇聯電影第一個黃金時代相比擬的新興盛時代的開端。

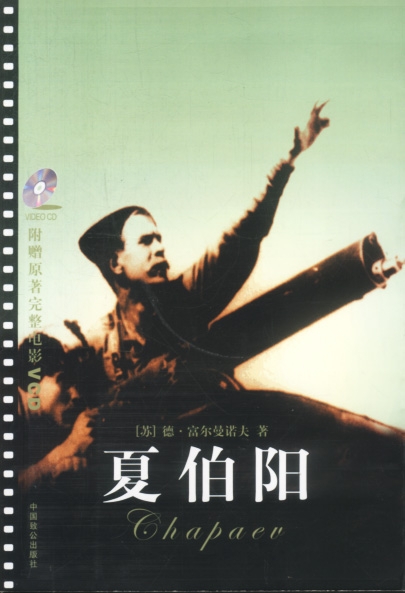

作為有聲片初期的作品,在聲音的處理上,影片注意了聲音的造型感、距離感等,儘管工藝和技術還不夠完善,但影片在聲音上所做的努力還是比較成功的。當時蘇聯人民稱《夏伯陽》是民族的、俄羅斯的影片。他們認為:影片中有俄羅斯的勇敢,譏諷、痛苦、安寧、理想和熱情《夏伯陽》是前蘇聯著名作家富爾曼諾夫的代表作,根據國內戰爭時期的英雄人物、紅軍指揮員夏伯陽的事蹟寫成。

德米特裏·安德列耶維奇·富爾曼諾夫(1891-1926),前蘇聯作家。生於科斯特羅馬省的一個農民家庭。1912年就讀于莫斯科大學語文系,深受高爾基作品影響。1914年,第一次世界大戰爆發,富爾曼諾夫投筆從戎。國內戰爭期間擔任夏伯陽師政委、革命軍事委員會駐士爾克斯坦戰線的全權代表、高加索第九政治部主任,紅色陸戰隊政委。

1921年主編《紅色軍人》報,曾獲紅旗勳章。1924年任莫斯科無產階級作家協會書記和全蘇無產階級作家聯合會執行委員。富爾曼諾夫1921年開始發表作品,早期作品有《悼葉夫烈莫夫》、劇本《為共產主義而奮鬥》、中篇小說《居民劄記》。1923年發表長篇小說《夏伯陽》、《叛亂》。

小說描寫的是1919年1月至8月在蘇聯東線上的戰事。當時在東線戰場上作戰的,大多是由農民組成的紅軍部隊,夏伯陽師就是其中的一支。穿上軍裝的農民在夏伯陽的指揮下英勇善戰,屢建奇功,可他們的作風卻自由散漫。夏伯陽足智多謀、頑強勇敢、視死如歸、在戰爭中所向披靡,但政治上不成熟,對黨不夠理解。政委克雷奇科夫到任後,把夏伯陽引上了正確的道路,夏伯陽也不斷成熟,成為一名優秀的軍事將領。小說著重塑造了夏伯陽這位立下赫赫戰功、聲望極高、深受人們敬重的傳奇人物。

影片《夏伯陽》根據富爾曼諾夫的同名小說改編,前蘇聯列寧格勒電影製片廠1934年出品,講述衛國戰爭期間紅軍英雄夏伯陽的故事。他本是農民,雖然英勇善戰但始終未有階級覺悟。在政委的幫助下,他用馬克思主義理論來指導作戰,並逐步成為一個講組織講紀律的共產主義戰士。

片中塑造了夏伯陽這位蘇聯國內戰爭中傳奇式的英雄人物。該片是蘇聯電影史上的傑作,人物形象鮮明,語言性格化,片中“精神戰”一場,堪稱場面蒙太奇的典範。影片榮獲1941年史達林獎金,在1978年評選的國際電影誕生以來100部最佳影片排行榜中,金榜題名。

夏伯陽是蘇聯國內戰爭時期傳奇式的英雄人物。這是在嚴酷的1919年紅軍同高爾察克白匪軍作殊死戰的戰線上。一陣叮噹的鈴聲,一架三套馬車從廣闊無垠的俄羅斯原野上飛馳而來。一群被白匪擊潰的遊擊隊員衣帽不整,狼狽地迎著馬車跑來。馬車沖進人群,一個目光銳利,像哥薩克那樣歪戴著帽子的人敏捷地站起身來喝住人群。“站住,上哪兒去?”被驅趕得棄槍丟鞋的遊擊隊員們,聽到他們指揮員的喊聲,馬上停下。“來,跟我走!”隨著一聲令下,人們似乎振作起來,跟著馬車往回沖去。車上的機槍吐出火舌,掃向敵村。敵人遭到不曾意料的反擊,措手不及,一見馬車上那勇士更是嚇破了膽,紛紛棄甲而逃。遊擊隊轉敗為勝,奪回村子。這個率領士兵衝鋒陷陣的驍勇的指揮官,就是令敵人聞風喪膽的夏伯陽……後把英勇善戰的將士說成是夏伯陽式。

夏伯陽的身上有著那麼多的閃光點,只是他對於知識份子的鄙視、對於階級覺悟與思想理論的無知,成為他別具個性的可愛之處。他是個農民,也是個師長,他的戰場與犧牲註定要比他人來得更加猛烈亦更加徹底。右臂受傷的夏伯陽單手在冰冷的河水裏前行,掃射的子彈在周身激起飛濺的花。他說沒道理的,不可能抓到我的。卻終究在家鄉的血液裏沉澱安眠。我總是想著,如若導演不以這樣紀實的方式結束掉老頑童的生涯,那麼當晚年的夏伯陽在子午失眠的記憶裏,撫摸起當年扛起的步槍炮筒,是否也當是辛棄疾那般滄海桑田之後,滿腔的熱血豪情化成追憶與天命之恨。

英雄苦短,盛世不再。無論是對於我還是對於這個時代,蘇聯電影曾帶給六零七零的那份空前絕後的感動與共鳴,是終究再難體會,甚至早已被時下平民到賤民的流行文化所不齒了。而我卻依舊保守著這份遺憾,企望著能有一天,當人生的閱歷與品讀再墊高腳下幾步臺階,能有幸望見——僅僅是望見,那份篆刻在一個激情燃燒的時代中的永恆心情。

《夏伯陽》由早期俄羅斯電影的起步,經歷蘇聯電影的頂峰,喚起解體後的新一輪回潮。這個民族秉承的文化理念及其對於這一信念的執著,早已深深植根於她豐盈的人文藝術土壤之中。帶著鮮明的反好萊塢色彩的蘇聯電影,往往以她獨特而狂野的爆發力,潛移默化地影響著電影藝術家們的風格取向,甚至亦曾在某種程度上讓好萊塢低下他趾高氣揚的頭。

1934年的《夏伯陽》在恰巴耶夫寧靜浪漫又鬆弛有致的蒙太奇裏,將一戰東線的戰士、群眾、和領袖,將戰爭與生活間的情誼、血淚和遺恨統統囊括進鏡頭。

文章定位: